Scene 1: Changi Airport Terminal 1

在某家卖 kopi 和 kaya toast 的店,我一面犹豫不决,一面点餐。点完之后,自己认为刚才说得不清楚,就准备重复一便。我说:“One kopi-o...”

才说了半句,还没有来得及说下去,柜台后面的 auntie 就面无表情的说:“I know!” 然后转身去倒 kopi。

我马上语塞,不知道怎样反应。

Scene 2: MacDonald’s in Taipei

半夜11点多,台北车站附近的麦当劳还是人挤人,柜台前大排长龙。终于轮到我的时候,我点了热饮料。店员把饮料准备好了,问我要不要装在袋子里。我说,不必了。他脸带微笑的说:“小心烫哦。”

虽然那晚台北刚好寒流过境,杯子的热气温暖着我的双掌。

Friday, 29 December 2006

Tuesday, 26 December 2006

满城尽带黄金甲

这是一部用钱砸出来的电影,张艺谋的国际声望使他成为吸金机器,可是,他显然并不懂得怎样有意义的花钱,而尽是砸钱在缝制几十万一件重得不能穿的皇袍(这可是周润发说的),宫廷走廊上五光十色看多了眼睛会患散光的琉璃,把绿叶拔光的光秃秃的看起来像是塑胶花的上万盆黄菊,超大的方桌在超高的楼台为的是要制造天圆地方的已经俗不可耐的所谓象征符号……

电影中只有场面和画面效果,而这些效果却没有足够的动机来支撑。例如那场皇帝派能者刺客到山里的房子灭口的场面,刺客从高山上四面八方吊索下滑的场面固然壮观,却没有办法说明为什么非如此不可。难道从地面进房子会有什么困难吗?

花了这么多钱在制造效果,却不好好花点钱写个好剧本,实在匪夷所思。借用了曹禺的故事和人物,免费得到的是一个空壳子,曹禺的剧本中的万钧戏剧张力却荡然无存。加多了一个三王子,好像是有点创意,最后三王子谋反的情节,最能看出编剧一点能力也没有,几乎没有伏笔,也没有人物建设,只是几个三王子怨恨的特写镜头,就以为能够把动机交代得了吗?

这也是一部用乳房堆出来的电影。不过,看了画面中充斥的乳房,不禁想笑出声来。这种又托又挤的露乳方式,是不是唐代的穿着习惯,我没有做过研究不敢随便说,不过,显然是欧洲宫廷戏里常见到的。只是,看巩俐被托起的双乳,就是露出来的那部分了,下半部有穿衣服的部分,几乎扁平得看不见了。也许是巩俐不够唐代女子胖,有得露了就没得藏了。

巩俐用来擦汗的丝巾,怎么看都不像是能够吸水的,看了真担心会擦破她的额头皮肤。还有她喝药之后用来擦嘴的手帕,擦完随手一扔,好像还听到“哐啷”一声,用来擦地板都嫌粗呢。

钱多了不一定能拍得出好电影来呢,这些年来的例证还不够多吗?

电影中只有场面和画面效果,而这些效果却没有足够的动机来支撑。例如那场皇帝派能者刺客到山里的房子灭口的场面,刺客从高山上四面八方吊索下滑的场面固然壮观,却没有办法说明为什么非如此不可。难道从地面进房子会有什么困难吗?

花了这么多钱在制造效果,却不好好花点钱写个好剧本,实在匪夷所思。借用了曹禺的故事和人物,免费得到的是一个空壳子,曹禺的剧本中的万钧戏剧张力却荡然无存。加多了一个三王子,好像是有点创意,最后三王子谋反的情节,最能看出编剧一点能力也没有,几乎没有伏笔,也没有人物建设,只是几个三王子怨恨的特写镜头,就以为能够把动机交代得了吗?

这也是一部用乳房堆出来的电影。不过,看了画面中充斥的乳房,不禁想笑出声来。这种又托又挤的露乳方式,是不是唐代的穿着习惯,我没有做过研究不敢随便说,不过,显然是欧洲宫廷戏里常见到的。只是,看巩俐被托起的双乳,就是露出来的那部分了,下半部有穿衣服的部分,几乎扁平得看不见了。也许是巩俐不够唐代女子胖,有得露了就没得藏了。

巩俐用来擦汗的丝巾,怎么看都不像是能够吸水的,看了真担心会擦破她的额头皮肤。还有她喝药之后用来擦嘴的手帕,擦完随手一扔,好像还听到“哐啷”一声,用来擦地板都嫌粗呢。

钱多了不一定能拍得出好电影来呢,这些年来的例证还不够多吗?

Thursday, 21 December 2006

牛肉面和金兰酱油

Ok, ok, I promise, this will be the last post about food in Taipei.

到台北,不吃台湾牛肉面,差不多等于白来了。如果,亲爱的读者你是吃素的,我只好跟你说声抱歉了。

大街小巷里,到处都是卖牛肉面,到底哪一家好吃?我的答案是,无论哪一家,我从来没有在台北吃过不好吃的牛肉面!不过,台湾牛肉面是北方的食物,跟新加坡的那种南方的牛肉粉或牛肉果条,是完全不同的家族。台湾的牛肉面基本上有两种,一种是最普遍的红烧的,另一种是比较少见的清炖的。如果你的口味比较重,那红烧的就适合你,而且通常红烧的香料比较多,会有一点辣,不够辣的话还可以加辣椒油。如果你喜欢牛肉的原味,也就是说,喜欢牛肉的那种淡淡的骚味,那就点清炖牛肉面吧。

这回根据《台北旅游全攻略》按图索骥,找到了台北车站附近的延平南路,有两家牛肉面特别介绍。两家的店名都叫“清真黄牛肉面”,开在两隔壁,门牌分别是21号和23号。我比较喜欢23号这家,牛肉是切块的,咬起来比较有劲。21号的牛肉则是切片的,如果你比较斯文,长着樱桃小嘴,无法张大嘴巴吞下切块的牛肉的话,就吃21号这家吧。其实两家都好吃,有机会的话,两家都应该试一试。不要忘了,除了牛肉面,也应该点牛肉锅贴,比起新加坡常见的猪肉锅贴,大概有两倍到三倍大!锅贴的皮略焦而香脆,牛肉馅汁多甜美。我现在回想起来都要垂涎三尺。可惜在新加坡从来没有看到过。

到台北,不吃台湾牛肉面,差不多等于白来了。如果,亲爱的读者你是吃素的,我只好跟你说声抱歉了。

大街小巷里,到处都是卖牛肉面,到底哪一家好吃?我的答案是,无论哪一家,我从来没有在台北吃过不好吃的牛肉面!不过,台湾牛肉面是北方的食物,跟新加坡的那种南方的牛肉粉或牛肉果条,是完全不同的家族。台湾的牛肉面基本上有两种,一种是最普遍的红烧的,另一种是比较少见的清炖的。如果你的口味比较重,那红烧的就适合你,而且通常红烧的香料比较多,会有一点辣,不够辣的话还可以加辣椒油。如果你喜欢牛肉的原味,也就是说,喜欢牛肉的那种淡淡的骚味,那就点清炖牛肉面吧。

这回根据《台北旅游全攻略》按图索骥,找到了台北车站附近的延平南路,有两家牛肉面特别介绍。两家的店名都叫“清真黄牛肉面”,开在两隔壁,门牌分别是21号和23号。我比较喜欢23号这家,牛肉是切块的,咬起来比较有劲。21号的牛肉则是切片的,如果你比较斯文,长着樱桃小嘴,无法张大嘴巴吞下切块的牛肉的话,就吃21号这家吧。其实两家都好吃,有机会的话,两家都应该试一试。不要忘了,除了牛肉面,也应该点牛肉锅贴,比起新加坡常见的猪肉锅贴,大概有两倍到三倍大!锅贴的皮略焦而香脆,牛肉馅汁多甜美。我现在回想起来都要垂涎三尺。可惜在新加坡从来没有看到过。

好了,最后要介绍的是“金兰酱油”。我虽然在台北念书时就已经用金兰酱油做菜,真正认识到金兰酱油的威力,是在剑桥读书的时候,一个台湾同学教我用来做各种菜肴。金兰酱油比酱清稍浓,但比新加坡的酱油稍稀,在两者之间,却兼有两者的好处。一般烧菜可以用它来调味,如果要卤肉的话,也可以用金兰酱油。这是我吃过最好吃也最好用的酱油,真的没有骗你。下次如果到台湾,随便到一家超级市场,都可以买得到。我家里,我妹妹家里,我舅母家里,现在全都用金兰酱油呢!新加坡当然买不到,只好等妹妹或我到台北时才进货了。还好的是,买一瓶大瓶的,可以用上大半年。

如果亲爱的读者,谁家里开出入口商,请慎重考虑进口金兰酱油哦。对了,顺便恳求一下,如果也进口新东阳的辣豆瓣酱的话,我舅母会很感激的。

如果亲爱的读者,谁家里开出入口商,请慎重考虑进口金兰酱油哦。对了,顺便恳求一下,如果也进口新东阳的辣豆瓣酱的话,我舅母会很感激的。

Wednesday, 20 December 2006

凤梨酥

台湾的土产之中,最出名也最让人垂涎的,恐怕非凤梨酥莫属了。我在读大学的时候,有时懒得吃饭,就在附近的便利店买一包凤梨酥充当晚餐。想起来还真没有平衡的营养,但是太好吃了,也就顾不得那么多。

这些年,除了“新东阳”这些以出产凤梨酥著称的连锁店之外,许多糕饼店也都有自制的凤梨酥,而且各有特色,味道不尽相同。这次到明星西点面包店,赫然发现他们也卖凤梨酥,就像其他卖凤梨酥的糕饼店那样,每一盒里里外外都精美包装。

台湾的产品显然受日本包装文化的影响,简直让人舍不得将包装拆掉,把凤梨酥摆放在客厅或饭厅的桌子上,俨然就是精美的摆设品呢。我记得当年的凤梨酥,最讲究就是摆放在一个盒子里,现在呢,使每一个凤梨酥都单独包装起来,再装在设计得金碧辉煌的纸盒中,盒上的文字往往还是汤金印上去的。

这次稍微留意各间店里的招贴和产品中的说明,发现台湾有各种各样食物的比赛。明星的凤梨酥,就曾经得过“原味金赏奖”。根据店员所说,是全台湾凤梨酥大赛的第四名呢。不过,他当然没有说前三名是哪几家店的产品,否则,我们可能还会问他那几家店在哪里,然后也不跟他买了。

明星的凤梨酥奶油味比较浓,凤梨馅比较不甜。我倒是喜欢这种香而不太甜的味道。另外一家有名的凤梨酥专卖店,则是老字号的“太和”,在西门町红楼剧场旁不远的成都路上,店面就老旧 lok kok, 却是著名的老店。太和的凤梨酥味道和明星的正好成为对比,凤梨馅超甜,而没有太浓的奶油味。有人说,如果要在台北买凤梨酥的话,非要在太和买不可。我想是各有所好吧,每一家糕饼店都使出浑身解数,制造出独特口味的凤梨酥,让顾客各取所需。这种独家口味的产品,哪里是超级连锁店所能够取代得了的呢?对于自己创造出来的口味感到自豪而坚持,不在乎推广普及,才是让人佩服的精神啊。

这些年,除了“新东阳”这些以出产凤梨酥著称的连锁店之外,许多糕饼店也都有自制的凤梨酥,而且各有特色,味道不尽相同。这次到明星西点面包店,赫然发现他们也卖凤梨酥,就像其他卖凤梨酥的糕饼店那样,每一盒里里外外都精美包装。

台湾的产品显然受日本包装文化的影响,简直让人舍不得将包装拆掉,把凤梨酥摆放在客厅或饭厅的桌子上,俨然就是精美的摆设品呢。我记得当年的凤梨酥,最讲究就是摆放在一个盒子里,现在呢,使每一个凤梨酥都单独包装起来,再装在设计得金碧辉煌的纸盒中,盒上的文字往往还是汤金印上去的。

这次稍微留意各间店里的招贴和产品中的说明,发现台湾有各种各样食物的比赛。明星的凤梨酥,就曾经得过“原味金赏奖”。根据店员所说,是全台湾凤梨酥大赛的第四名呢。不过,他当然没有说前三名是哪几家店的产品,否则,我们可能还会问他那几家店在哪里,然后也不跟他买了。

明星的凤梨酥奶油味比较浓,凤梨馅比较不甜。我倒是喜欢这种香而不太甜的味道。另外一家有名的凤梨酥专卖店,则是老字号的“太和”,在西门町红楼剧场旁不远的成都路上,店面就老旧 lok kok, 却是著名的老店。太和的凤梨酥味道和明星的正好成为对比,凤梨馅超甜,而没有太浓的奶油味。有人说,如果要在台北买凤梨酥的话,非要在太和买不可。我想是各有所好吧,每一家糕饼店都使出浑身解数,制造出独特口味的凤梨酥,让顾客各取所需。这种独家口味的产品,哪里是超级连锁店所能够取代得了的呢?对于自己创造出来的口味感到自豪而坚持,不在乎推广普及,才是让人佩服的精神啊。

明星西点面包店

明星咖啡馆的白俄罗斯籍老板,原来是先开明星西点面包店的。咖啡馆开在二楼和三楼,而西点面包店是在一楼。在车水马龙的武昌街上,明星就开在城隍庙的正对面。可能是因为城隍庙的关系,武昌街上有好几间素食餐馆,卖素食自助餐,台面上摆了最少有五十种不同的花花绿绿的菜色,极尽诱人之能事。

比起台北各处五花八门的面包店,明星的糕饼面包是其他地方几乎绝迹的老土。橱窗里的各种糕饼,让我感觉像是回到了八十年代的组屋区里的西饼店,或者七十年代或更早以前在乌节路上的(店名我已经忘记了,舅母记得的话请留言)——色彩朴素、造型简单。

无论是店里卖的糕饼,还是店面的装潢,就像楼上的明星咖啡馆一样,有意的将时间坐标停留在六十年代。那时的明星见证了一个时代的风起云涌,而现在领导风骚已经是别人的任务了。还是让时钟停摆吧,让那些想要怀旧的人还找得到怀旧的对象,让他们回到他们当年的青春风貌,忘记他们已经垂垂老矣。如果将明星翻新、翻新、再翻新,徒使那些怀旧的人不胜唏嘘了。

比起台北各处五花八门的面包店,明星的糕饼面包是其他地方几乎绝迹的老土。橱窗里的各种糕饼,让我感觉像是回到了八十年代的组屋区里的西饼店,或者七十年代或更早以前在乌节路上的(店名我已经忘记了,舅母记得的话请留言)——色彩朴素、造型简单。

无论是店里卖的糕饼,还是店面的装潢,就像楼上的明星咖啡馆一样,有意的将时间坐标停留在六十年代。那时的明星见证了一个时代的风起云涌,而现在领导风骚已经是别人的任务了。还是让时钟停摆吧,让那些想要怀旧的人还找得到怀旧的对象,让他们回到他们当年的青春风貌,忘记他们已经垂垂老矣。如果将明星翻新、翻新、再翻新,徒使那些怀旧的人不胜唏嘘了。

Tuesday, 19 December 2006

鼎泰丰

鼎泰丰是我在新加坡最喜欢去的餐馆之一,可是,这么多年来,我到台北竟然从来没有到过鼎泰丰!这次,作为一个观光客,我终于到台北永康街口的鼎泰丰总店朝圣。

六点到鼎泰丰,门前已经挤满了人,而且看来大多数是外国观光客,除了照片中明显辨识得出来的洋人,听店外等候的人们的唧唧歪歪,还有不少日本人和香港人呢——想来这些人都跟我一样是来朝圣的。等了近30分钟,终于等到号码被叫到。我点的食物都是在新加坡是爱吃的,其实 menu 和新加坡的没有太大的不同,Wisma Atrium 那间新开的分店有更多新的菜式呢。嘿嘿,主要是想试一试台北的鼎泰丰跟新加坡的比起来有没有不同。结果,竟然完全一样!完美的 QC!

最重要的一道,当然就是镇店之宝“小笼包”。鼎泰丰的小笼包最有特色的地方是,无论怎么用筷子夹,夹顶端的折皮,或夹包子的肉身,热的时候夹,或冷了之后夹,小笼包的皮都不会破——当然,你不要用筷子去戳啦!

当店员把一笼小笼包放在餐桌上时,她说:“有一个包子破了,等一下补给您。”没几分钟,她另外端来了一个同样大小的笼子,里面就只有一个包子!天啊,我简直感动得要哭出来了!这种服务态度,对于产品的 pride 是我在新加坡从来没有见过的。

果然是圣地。

六点到鼎泰丰,门前已经挤满了人,而且看来大多数是外国观光客,除了照片中明显辨识得出来的洋人,听店外等候的人们的唧唧歪歪,还有不少日本人和香港人呢——想来这些人都跟我一样是来朝圣的。等了近30分钟,终于等到号码被叫到。我点的食物都是在新加坡是爱吃的,其实 menu 和新加坡的没有太大的不同,Wisma Atrium 那间新开的分店有更多新的菜式呢。嘿嘿,主要是想试一试台北的鼎泰丰跟新加坡的比起来有没有不同。结果,竟然完全一样!完美的 QC!

最重要的一道,当然就是镇店之宝“小笼包”。鼎泰丰的小笼包最有特色的地方是,无论怎么用筷子夹,夹顶端的折皮,或夹包子的肉身,热的时候夹,或冷了之后夹,小笼包的皮都不会破——当然,你不要用筷子去戳啦!

当店员把一笼小笼包放在餐桌上时,她说:“有一个包子破了,等一下补给您。”没几分钟,她另外端来了一个同样大小的笼子,里面就只有一个包子!天啊,我简直感动得要哭出来了!这种服务态度,对于产品的 pride 是我在新加坡从来没有见过的。

果然是圣地。

Sunday, 17 December 2006

“鸭肉扁”鹅肉店

在台北做学生的时候,应该就已经见过这间招牌写着“鸭肉扁”的店了。

那时,偶尔到西门町逛街看电影。中华商场两层的建筑,就在中华路上下两个方向的马路中央,旁边与中华商场平行的是火车轨道。1990年代中,当我再访台北时,中华商场和铁轨都已经拆了,中华路变得宽大,路旁的人行道也可以安心自由的漫步。一两年回到台北一次,像是看DVD按 fast forward x 2 或 x 4 或 x 8 那样,时间并不是完全连续的,可是却更加明显看到这个空间的改变,每个一年的一个 frame 和一年前的那个 frame 之间的差异突出,可是却又不是那种十年二十年的沧海桑田的感慨。

就在中华路和武昌街的交界处,走过的话几乎不可能对这个招牌视而不见的。不过,我从来没有吃过。这一回,是我有生以来第一次在台北买了一本叫做《台北旅游全攻略》的旅游指南,里头就介绍了一定要吃的“鸭肉扁”。

岔开说一下,这本《台北旅游全攻略》是我在诚品书店翻了架上所有的旅游指南后决定买的。是的,我在诚品买旅游指南——是不是很没有文化,辜负了诚品?做一次观光客嘛!后来发现,奇怪怎么街上的讲广东话的香港观光客很多也都手上拿着这本指南,翻到版权页才发现是香港出版的!——要做彻彻底底的观光客,就要做一个香港观光客!

另外一本旅游指南里说,这间店是“挂羊头卖狗肉”,招牌写的是“鸭肉扁”可是卖的却是鹅肉! 据说原来是卖鸭肉的,生意一直不好,改卖鹅肉之后,就门庭若市。不过,念旧的老板,却保留老招牌,虽然买鹅肉,还是挂“鸭肉”招牌。

上面那张图是在店里拍的,如果仔细看的话,下面一行字:“土鹅专卖店,全国绝无分店”,“国”字是后来贴上去的。猜猜原来的是什么字?——中文系的同学,这又是你们赢奖的机会啦!第一个把答案 email 给我的同学(而且要告诉我为什么要贴上这个字),可以得到一份奖品。

这就是“鸭肉扁”的鹅肉切盘,四分之一只鹅,配上浆料,太好吃了。

做一个纯粹的观光客,手里拿着地图和旅游指南,还蛮快乐的。

Saturday, 9 December 2006

Thursday, 7 December 2006

欲望岛屿

今晚看浩威的剧本,陈志刚导演的《欲望岛屿》,虽然是第二次看(上一回演出是去年3月),感觉却完全新鲜。女演员吴美若是原来的卡斯,男演员换了苏佳亮。几乎完全没变的是剧本。佳亮是目前最强的华语剧场演员之一(嘿嘿,不只是因为他演过我的《独在家乡为异客》哦),两个演员之间的 energy 碰撞非常微妙而精彩。导演的手法纯熟而精确,把一个没有贯穿始终的 linear narrative 的剧本处理得颇有层次,段落衔接之处也颇自然。

剧本值得反复玩味,和现实、别的文本等之间的互文阅读,特别值得思考的是,不是简单的寓言,当然更不是所谓的“反映”。看的时候,就觉得怎么有那么强烈的 Beckett 的味道,后来和导演志刚谈起,他说他特别喜欢 Beckett!难怪那么 Beckettian 了。两个人困在孤岛……结束又回到开场时的情景……时间过去了,可是时间实际上却没有移动……

Theatre of the Absurd 被评为“反戏剧” (anti-drama) ,《欲望岛屿》也是“反戏剧”,不过不是 anti-drama,而是 reverse-drama。要怎么解读?情节中许多反向的叙述和反向的寓言,但是又不全是,间中混杂了一些直接的叙述,让观众陷入一种被强迫思考的状态之中。隐喻、反讽,随处可见,是一种阅读的挑战,也是一种愉悦。

浩威其实是很懂得说故事的,志刚处理起来也很有戏剧性,像父亲临终、骨灰安放等段落,都很精彩。不过编剧又故意不要让观众看得那么投入,总是很快地又把观众引入思考。

以上不是剧评,只是一些感思的纪录。如果有兴趣练习自己的诠释能力,就赶快自己去看一看这个戏吧。明天和后天还有三场呢。演出详情请看本部落格之前的介绍。

剧本值得反复玩味,和现实、别的文本等之间的互文阅读,特别值得思考的是,不是简单的寓言,当然更不是所谓的“反映”。看的时候,就觉得怎么有那么强烈的 Beckett 的味道,后来和导演志刚谈起,他说他特别喜欢 Beckett!难怪那么 Beckettian 了。两个人困在孤岛……结束又回到开场时的情景……时间过去了,可是时间实际上却没有移动……

Theatre of the Absurd 被评为“反戏剧” (anti-drama) ,《欲望岛屿》也是“反戏剧”,不过不是 anti-drama,而是 reverse-drama。要怎么解读?情节中许多反向的叙述和反向的寓言,但是又不全是,间中混杂了一些直接的叙述,让观众陷入一种被强迫思考的状态之中。隐喻、反讽,随处可见,是一种阅读的挑战,也是一种愉悦。

浩威其实是很懂得说故事的,志刚处理起来也很有戏剧性,像父亲临终、骨灰安放等段落,都很精彩。不过编剧又故意不要让观众看得那么投入,总是很快地又把观众引入思考。

以上不是剧评,只是一些感思的纪录。如果有兴趣练习自己的诠释能力,就赶快自己去看一看这个戏吧。明天和后天还有三场呢。演出详情请看本部落格之前的介绍。

Wednesday, 6 December 2006

德士都去了哪里?

离开机场,搭上一辆德士。

我:今天比较少德士哦,不像以前,从来没有见过人等德士的。

司机:哪里会?全新加坡最多德士的就是 Changi Airport 了。

我:是吗?报纸不是说很多人等不到德士,德士不够吗?

司机:全新加坡没有德士,就是 Airport 不可能没有。

我:为什么?

司机:新加坡的德士比很多城市都多,可是政府觉得还是不够。因为政府不能够看到游客在 Airport 等不到德士。所以还要一直加加加。

我:那为什么市区整天都有人等德士等很久?

司机:所有的德士都到 Changi Airport 了嘛。尤其是周末五点到九点,每次一般飞机到就是四百个人,连续几班飞机,你想想看,需要多少德士?从机场出发,附加费加起跳费,一开车就是九块钱!谁不想来?全新加坡四分之三的德士都在机场!如果机场德士不够的话,公司马上就 call 我们,要我们到机场载客。市区哪里还有车?

我:难怪市区都等不到。

我:今天比较少德士哦,不像以前,从来没有见过人等德士的。

司机:哪里会?全新加坡最多德士的就是 Changi Airport 了。

我:是吗?报纸不是说很多人等不到德士,德士不够吗?

司机:全新加坡没有德士,就是 Airport 不可能没有。

我:为什么?

司机:新加坡的德士比很多城市都多,可是政府觉得还是不够。因为政府不能够看到游客在 Airport 等不到德士。所以还要一直加加加。

我:那为什么市区整天都有人等德士等很久?

司机:所有的德士都到 Changi Airport 了嘛。尤其是周末五点到九点,每次一般飞机到就是四百个人,连续几班飞机,你想想看,需要多少德士?从机场出发,附加费加起跳费,一开车就是九块钱!谁不想来?全新加坡四分之三的德士都在机场!如果机场德士不够的话,公司马上就 call 我们,要我们到机场载客。市区哪里还有车?

我:难怪市区都等不到。

Monday, 27 November 2006

我的咖啡史

《联合早报》 2006年11月27日

也许是因为美国咖啡连锁店Starbucks的无远弗届,人们如今把咖啡看成是一种全球化的象征,甚至将中国茶和咖啡作为两极对立的意象――传统vs现代,中国vs西方,在地化vs全球化。龙应台在2003年中卸任台北市文化局局长后,再次刮起龙卷风的《在紫藤庐和Starbucks之间》一文,就以最后一组意象掀起了文化危机感的反思。

尽管如此,我不得不说,在新加坡这个小小的国家短短的历史里,喝咖啡是我家族的悠远传统,而且可以分别追溯到我的父亲和母亲两个源头。

小时候,我到祖母在大坡吉灵街的住家,狭窄而陡峭的楼梯通往店屋的二楼,马上就是一个小小的起居间,有一张圆形的云石饭桌,上头总是摆着一个瓷壶和几个杯子,壶里永远是随时倒得出来招待客人的黑咖啡。我父亲大概从小就把咖啡当开水喝长大的,夜里再晚喝了咖啡,他都能够睡得着。

外公家里的生活方式则完全不同。住在外公位于Devonshire Road的家里的那几年,每天早上,他总是要母亲给他准备西式的早餐:两个荷包蛋,两片牛油面包,再加上一杯咖啡。什么咖啡?即冲即溶的Nescafe!那可是70年代初的事哦。据说,外公在60年代初在苏菲亚山的三山学校当校长的时候,就已经是吃这种早餐了。

能够说我家在半个世纪以前就已经很“全球化”了吗?那种喝咖啡的传统,在我的直接认识中,可发生在全球冷战最激烈的年代;况且,父亲和母亲两家的传统,显然又是两种完全不同的文化渊源。是否可以再往前追溯?譬如说以咖啡当水喝可能是南洋华人数十年累积的生活习惯,而外公在家乡福州时可能也受到五口通商近一个世纪的西化影响。老实说,我也不是太确定。

不过,我喝咖啡的个人历史,倒也和这两个家族传统没有太大的关系。

到台北念大学之前,我不记得自己有每天喝咖啡的习惯。校门隔着罗斯福路对面的商店三楼隐藏着一间风格独特的咖啡馆,叫做“蓝调”,常常播放着George Winston的那张钢琴曲 “December”,召唤着我每个星期那三个没有上课的下午总要准时往那里报到。“蓝调”最贵的咖啡是台币90元的蓝山,我不算是有钱的学生,每个月领的一点公费,比起很多本地生和侨生要宽裕一些,也够我喝一杯最便宜的50元的巴西咖啡,泡一整个下午。我大学时期写的好些散文,都是在这里完成的。

“蓝调”的咖啡是用蒸馏的方式煮的,喝起来味道淡淡的,摆在桌上却满室生香。我一直记着这个味道,往后总尝试找回,潜意识或有意识的,想要找回少年的记忆。可能因此,在新加坡我最喜欢的咖啡是在Coffee Club而不是Starbucks,是前者的蒸馏的巴西咖啡,而不是后者的喝起来像龙沟水的过滤咖啡。

说到台北的咖啡馆,那简直是隔条巷子就有一间;在大学附近,更是一条街上就有三间五间,而且几乎都不是国际连锁店,每一间都风格独特,招待个人化。前几年曾经看过市面上有两三本专门介绍台北咖啡馆的书,而常想把台北咖啡馆作为学术研究课题的S更是可以随时为将要到台北的访客画一张咖啡馆索引图。

我曾经在天母的一间咖啡馆,坐了五天喝了十杯咖啡(因为可以续杯,也就是refill),完成了剧本《市中隐者》。店名叫什么我已经忘了,不过记得店外有一张招贴写着“一回生两回熟”。咖啡馆里是欧洲贵族式的装潢,不过相当陈旧,照明也非常不足,主要的光源是每张桌子上一盏小小的印上深色图案的纱布灯罩的台灯。我就将台灯拉近我的稿纸(是的,那时还是用笔在稿纸上书写的),伴着半杯已经凉掉许久而又舍不得喝完的咖啡,昏昏暗暗的连写了五天。

后来常去的是在师大路巷子里的Café Oso,门外有一只比人还高的北极熊站立着迎接客人。这家的咖啡烹煮还真讲究,不同种类的咖啡,根据原产地的习惯,得用不同的器材和方式,譬如说,哥伦比亚咖啡是用蒸馏法,苏门达腊曼特灵咖啡则用泡煮法。连续好几年,都是在十二月假期的时候到台北,总要在这里度过一两个下午,和咖啡馆里的小妹也会聊上几句。最近一次重返Café Oso是在一月,小妹一见到我,就说:“怎么这回晚了一个月?”我吓了一跳,每年才来两天的客人,竟然记得那么精准!

台北最有人文气息的咖啡馆,要算是“明星咖啡馆”了。擅于将上海的富贵气派与台北的平民性格进行对比的小说家白先勇,曾经出版过以此为名的散文集。“明星”的老板原是在上海开西饼店的白俄罗斯人, 1949年随国民党政府军民一起来到台北。白先勇的小说里创造了上海与台北两地对比的意象,还借用刘禹锡的诗,说是“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。不过,“明星”来到台北之后,倒是成了60年代台湾现代主义文学和现代艺术的发源地呢。更为人津津乐道的,是诗人周梦蝶曾经在“明星”楼下的骑楼摆摊子卖诗集的都市传奇。今年初再访“明星”,入口处的那张舞蹈家林怀民二十岁时摆pose的黑白照片,引发无限对于台北人文景观的遐想和回味,我的那杯咖啡是什么味道竟也忘了。

我不能没有咖啡的生活,大概就是从大学时期开始的吧。这种其貌不扬的饮料,要如何铺展一个长逾千年的洲际文化交流的历史脉络,再把我的个人历史缀织上去,还真不是一件简单的事呢。古早的传说中,在公元九世纪,一个非洲衣索匹亚的牧童见到他的山羊吃了一种红色的果实后特别活跃,他一试之下也觉得精神亢奋,人们就开始以咀嚼这种果实来提神。发现果实的地点,是衣索匹亚一个历史上叫做Kaffa的地方。果实的栽种培植,在阿拉伯地区开始推广,后来再由欧洲的旅行家带到西方。因此,从字源的角度来说,先有阿拉伯的qahwa,传到土耳其而产生kahve,到意大利成了caffè,再到英格兰就是人们现在熟知的coffee了。

也许因为咖啡最早传到欧洲是在威尼斯港上岸――那已经是十七世纪初的事了――意大利式的浓缩咖啡espresso是所有欧式咖啡的基础,恐怕也是咖啡文化的根本所在。现在人们爱喝的各种各样的“花式”咖啡,像cappuccino, latte, mocha等等,都必须以espresso为底。最近我到斯洛文尼亚的首都Ljubljana开会,这个城市很靠近威尼斯,大概是一个小时的车程,吃过晚饭后叫咖啡的话,如果不事先说明,侍者就自动端来一杯espresso,连牛奶都没有,更别说是其他的花样。在巴黎则还有二选一的机会:我在香舍丽榭的bistro点咖啡,侍者会问: “Café noir? Café au lait?” 初次听到café au lait,脑筋没有转过来,觉得奇怪为什么法国人学起英国人唱起足球场上的胜利之歌: “Olé, olé, olé, olé…”

我喝的当然是café noir,也许追求的是一种纯粹的味道吧。加糖不加糖,对我来说并不是太重要——如果加的话,那也是少许,大概半个咖啡匙(放在咖啡杯里的不要叫“茶匙”ok?它会有认同危机的)。加了牛奶的话,我会产生意识错乱:究竟是加奶的咖啡,还是咖啡味的牛奶?的确是叫人感到困惑啊――加了牛奶不是就辜负了咖啡的香醇?不过,我总觉得espresso太浓了,而且太小杯,头一仰,一口就喝完。像我在台北泡咖啡馆写散文和剧本的情况,整个下午要仰头喝掉多少杯的espresso啊?如果我是衣索匹亚的那只山羊,可能会变成天鹅飞上天空了。所以尽管我实在不喜欢美国式的咖啡,我点的却很反讽的往往是一种叫做Americano的咖啡。不过,那不是美国人常喝的过滤式咖啡,而是同等分量的espresso和热水掺合的合成品。这种hybrid咖啡,看来也蛮适合我这种崇拜多元文化的性格呢。

泡咖啡馆显然已经不是单纯为了喝那杯咖啡,而是一种带有浓郁人文色彩的生活方式了。的确,喝咖啡是一个过程,激发创造力是其产品――以咖啡来说,过程与结果同样重要。如今被看成是对健康有害的三样东西:烟、酒、咖啡,如果没有它们作为催化剂,历史上哪里产生得出那么多杰出的文学艺术?烟酒暂且不说,二十世纪的世界文化史,恐怕不小的部分是一部咖啡史呢。以今天的城市来说,台北哪一间诚品书店里没有一个卖咖啡的角落?北京的万圣书园里不也有一个醒客咖啡馆吗?

我从台北念完书回来,总想找一个可以感受一点人文气氛的咖啡馆。80年代末的新加坡有许多日本百货公司,而比较有感觉的咖啡馆都是在里头。我最常去的是Liang Court的Daimaru以及Raffles City的Sogo,尤其是后者,咖啡馆里向北有一整面落地玻璃墙,往外看就是古老的圣安德烈教堂,斜角则是首都戏院。日本人从明治维新开始就非常“哈欧”,喝咖啡应该就是从欧洲学来的。美国也学欧洲人喝咖啡,不过“文化”一到美国就变成“次文化”。日本人不同,他们学会喝咖啡之后,无论饮具或烹煮方法,显得更为讲究和精致。可惜的是,就算每次到Sogo喝咖啡他们都给我一套不同的设计雅致的fine bone china杯子,咖啡香以外总还少了一点什么。

要找那种咖啡香和书香揉和的味道,在新加坡可是一个蛮不小的挑战。这里的咖啡馆几乎都是没有多少个性的连锁店,更不用说书店可能比宠物店还少。后来还是咖啡馆专家S的介绍,我才知道在Mohammad Sultan Road有一家特别的咖啡馆Book Café。顾名思义,馆里有几个摆满各种书籍的架子,还有两台电脑,让客人免费上网,不过听说速度超慢。最有意思的是,如果坐在户外,正好就可以看到斜对面那座著名的半空中有个玻璃缸泳池的建筑。每个月的某个晚上,这里有一个固定的诗人聚会,朗读近作或交流诗观,颇有文学沙龙的气氛。

最近发现的另外一个惊喜,是隐藏在Hillview住宅区里头的Gone Fishing,是J的好介绍。据说老板是做生意做得腻烦了(今年他还得了企业精神奖呢),想要找一点“有意思”的事来做。店外看起来并不起眼,相当杂乱和随意。进到店里,让人眼前一亮的是,几面白墙都填满了各种放浪不羁的画作,显然是某些才华横溢的画家留下的痕迹。走近一看,画家的杰作之上或者周边,看来是客人随兴的涂鸦文字,有的读来像诗,有的是生活感触,有的是对这家咖啡馆的赞美之词。店里某个角落,也有一个摆满了的书架;每个月的某个晚上,也有聚会,在这里是哲学家的论坛,听说是由一个哲学系研究生主持的。

说我小资情调吧,说我西化吧,咖啡在我的血液里流动已经是半辈子的事,而且会继续流动下去,并刺激着我的思考和写作。追溯起根源来,这个部分的个人咖啡史,很可能是从母系家族那里继承下来的传统。如果从基因的角度来看,父系家族又怎么可能没有一点影响呢?

比起沙龙式的咖啡馆,我去组屋邻里的羔呸店的次数恐怕远远超过,而且所到之处遍布新加坡各个角落。80年代开始,各个食物摊位实行起“自助服务”之后,羔呸店里就只剩下饮料是有uncle或auntie到桌前服务。坐在羔呸店里,也因此不断可以听到uncle或auntie的响亮而拉长尾音的声音,此起彼落:kopi, teh-o-siu-tai, kopi-see, teh-bing等等,一种单调中有变化,却让人觉得熟悉而亲切的节奏。我听过最长的一种饮料是:kopi-o-kao-ka-tai-bua-sioh,一共有八个音节呢。这究竟是什么饮料?正是:咖啡,不加奶,少加热水调稀,双份糖,不要太烫!说到个人化与专业化的服务,嘿嘿,谁又能够比得上羔呸店这套具有系统的既复杂又精简的语汇?最惊人的周到服务,是有一阵子我常到某个羔呸店吃早餐,每天当我停好车子,走到习惯的位子要坐下来的时候,uncle就已经端了一杯kopi-o-siu-tai走向我的桌子!

具有民间性格的羔呸店里,倒也不是完全没有人文色彩的。傍晚到羔呸店,往往坐了不少人,手里都拿着一份《新明》或《晚报》,从封面读到封底。也许uncle们关心的主要是抢劫谋杀等社会新闻或明星怀孕等娱乐小道,报纸某页的一则新书介绍或者戏剧漫谈,很可能也吸引了他们的注意。我偶尔下班后喜欢到羔呸店,也买一份《新明》或《晚报》来看;或者,像这几天,在一杯kopi-o-siu-tai的伴随之下,翻阅着N从伦敦寄来给我的新书《New Poems on the Underground 2006》。

郭宝崑在80年代写的剧本《羔呸店》,叙述一个坚守老店的祖父和想要把传统羔呸店现代化的孙子之间的重重矛盾,流露出沉重的失落感。陈子谦几年前的短片《福协隆》,记载55年历史的老羔呸店,在城市发展的前提下被迫关闭的命运,也散发着浓郁的怀旧情感。我如今常去的羔呸店,虽然在血统上是郭宝崑和陈子谦所描述的南洋羔呸店的延续,不过,就如陈子谦在短片中带着忧郁声调的旁白所说:“如果要把这一切拍成电影,能拍到的都只是点缀;真正流露在这里的人情味,又要如何捕捉?”

是啊,我平凡的文字,又怎么能够记录得了那么错综繁复、源远流长的咖啡文化史?

也许是因为美国咖啡连锁店Starbucks的无远弗届,人们如今把咖啡看成是一种全球化的象征,甚至将中国茶和咖啡作为两极对立的意象――传统vs现代,中国vs西方,在地化vs全球化。龙应台在2003年中卸任台北市文化局局长后,再次刮起龙卷风的《在紫藤庐和Starbucks之间》一文,就以最后一组意象掀起了文化危机感的反思。

尽管如此,我不得不说,在新加坡这个小小的国家短短的历史里,喝咖啡是我家族的悠远传统,而且可以分别追溯到我的父亲和母亲两个源头。

小时候,我到祖母在大坡吉灵街的住家,狭窄而陡峭的楼梯通往店屋的二楼,马上就是一个小小的起居间,有一张圆形的云石饭桌,上头总是摆着一个瓷壶和几个杯子,壶里永远是随时倒得出来招待客人的黑咖啡。我父亲大概从小就把咖啡当开水喝长大的,夜里再晚喝了咖啡,他都能够睡得着。

外公家里的生活方式则完全不同。住在外公位于Devonshire Road的家里的那几年,每天早上,他总是要母亲给他准备西式的早餐:两个荷包蛋,两片牛油面包,再加上一杯咖啡。什么咖啡?即冲即溶的Nescafe!那可是70年代初的事哦。据说,外公在60年代初在苏菲亚山的三山学校当校长的时候,就已经是吃这种早餐了。

能够说我家在半个世纪以前就已经很“全球化”了吗?那种喝咖啡的传统,在我的直接认识中,可发生在全球冷战最激烈的年代;况且,父亲和母亲两家的传统,显然又是两种完全不同的文化渊源。是否可以再往前追溯?譬如说以咖啡当水喝可能是南洋华人数十年累积的生活习惯,而外公在家乡福州时可能也受到五口通商近一个世纪的西化影响。老实说,我也不是太确定。

不过,我喝咖啡的个人历史,倒也和这两个家族传统没有太大的关系。

到台北念大学之前,我不记得自己有每天喝咖啡的习惯。校门隔着罗斯福路对面的商店三楼隐藏着一间风格独特的咖啡馆,叫做“蓝调”,常常播放着George Winston的那张钢琴曲 “December”,召唤着我每个星期那三个没有上课的下午总要准时往那里报到。“蓝调”最贵的咖啡是台币90元的蓝山,我不算是有钱的学生,每个月领的一点公费,比起很多本地生和侨生要宽裕一些,也够我喝一杯最便宜的50元的巴西咖啡,泡一整个下午。我大学时期写的好些散文,都是在这里完成的。

“蓝调”的咖啡是用蒸馏的方式煮的,喝起来味道淡淡的,摆在桌上却满室生香。我一直记着这个味道,往后总尝试找回,潜意识或有意识的,想要找回少年的记忆。可能因此,在新加坡我最喜欢的咖啡是在Coffee Club而不是Starbucks,是前者的蒸馏的巴西咖啡,而不是后者的喝起来像龙沟水的过滤咖啡。

说到台北的咖啡馆,那简直是隔条巷子就有一间;在大学附近,更是一条街上就有三间五间,而且几乎都不是国际连锁店,每一间都风格独特,招待个人化。前几年曾经看过市面上有两三本专门介绍台北咖啡馆的书,而常想把台北咖啡馆作为学术研究课题的S更是可以随时为将要到台北的访客画一张咖啡馆索引图。

我曾经在天母的一间咖啡馆,坐了五天喝了十杯咖啡(因为可以续杯,也就是refill),完成了剧本《市中隐者》。店名叫什么我已经忘了,不过记得店外有一张招贴写着“一回生两回熟”。咖啡馆里是欧洲贵族式的装潢,不过相当陈旧,照明也非常不足,主要的光源是每张桌子上一盏小小的印上深色图案的纱布灯罩的台灯。我就将台灯拉近我的稿纸(是的,那时还是用笔在稿纸上书写的),伴着半杯已经凉掉许久而又舍不得喝完的咖啡,昏昏暗暗的连写了五天。

后来常去的是在师大路巷子里的Café Oso,门外有一只比人还高的北极熊站立着迎接客人。这家的咖啡烹煮还真讲究,不同种类的咖啡,根据原产地的习惯,得用不同的器材和方式,譬如说,哥伦比亚咖啡是用蒸馏法,苏门达腊曼特灵咖啡则用泡煮法。连续好几年,都是在十二月假期的时候到台北,总要在这里度过一两个下午,和咖啡馆里的小妹也会聊上几句。最近一次重返Café Oso是在一月,小妹一见到我,就说:“怎么这回晚了一个月?”我吓了一跳,每年才来两天的客人,竟然记得那么精准!

台北最有人文气息的咖啡馆,要算是“明星咖啡馆”了。擅于将上海的富贵气派与台北的平民性格进行对比的小说家白先勇,曾经出版过以此为名的散文集。“明星”的老板原是在上海开西饼店的白俄罗斯人, 1949年随国民党政府军民一起来到台北。白先勇的小说里创造了上海与台北两地对比的意象,还借用刘禹锡的诗,说是“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。不过,“明星”来到台北之后,倒是成了60年代台湾现代主义文学和现代艺术的发源地呢。更为人津津乐道的,是诗人周梦蝶曾经在“明星”楼下的骑楼摆摊子卖诗集的都市传奇。今年初再访“明星”,入口处的那张舞蹈家林怀民二十岁时摆pose的黑白照片,引发无限对于台北人文景观的遐想和回味,我的那杯咖啡是什么味道竟也忘了。

我不能没有咖啡的生活,大概就是从大学时期开始的吧。这种其貌不扬的饮料,要如何铺展一个长逾千年的洲际文化交流的历史脉络,再把我的个人历史缀织上去,还真不是一件简单的事呢。古早的传说中,在公元九世纪,一个非洲衣索匹亚的牧童见到他的山羊吃了一种红色的果实后特别活跃,他一试之下也觉得精神亢奋,人们就开始以咀嚼这种果实来提神。发现果实的地点,是衣索匹亚一个历史上叫做Kaffa的地方。果实的栽种培植,在阿拉伯地区开始推广,后来再由欧洲的旅行家带到西方。因此,从字源的角度来说,先有阿拉伯的qahwa,传到土耳其而产生kahve,到意大利成了caffè,再到英格兰就是人们现在熟知的coffee了。

也许因为咖啡最早传到欧洲是在威尼斯港上岸――那已经是十七世纪初的事了――意大利式的浓缩咖啡espresso是所有欧式咖啡的基础,恐怕也是咖啡文化的根本所在。现在人们爱喝的各种各样的“花式”咖啡,像cappuccino, latte, mocha等等,都必须以espresso为底。最近我到斯洛文尼亚的首都Ljubljana开会,这个城市很靠近威尼斯,大概是一个小时的车程,吃过晚饭后叫咖啡的话,如果不事先说明,侍者就自动端来一杯espresso,连牛奶都没有,更别说是其他的花样。在巴黎则还有二选一的机会:我在香舍丽榭的bistro点咖啡,侍者会问: “Café noir? Café au lait?” 初次听到café au lait,脑筋没有转过来,觉得奇怪为什么法国人学起英国人唱起足球场上的胜利之歌: “Olé, olé, olé, olé…”

我喝的当然是café noir,也许追求的是一种纯粹的味道吧。加糖不加糖,对我来说并不是太重要——如果加的话,那也是少许,大概半个咖啡匙(放在咖啡杯里的不要叫“茶匙”ok?它会有认同危机的)。加了牛奶的话,我会产生意识错乱:究竟是加奶的咖啡,还是咖啡味的牛奶?的确是叫人感到困惑啊――加了牛奶不是就辜负了咖啡的香醇?不过,我总觉得espresso太浓了,而且太小杯,头一仰,一口就喝完。像我在台北泡咖啡馆写散文和剧本的情况,整个下午要仰头喝掉多少杯的espresso啊?如果我是衣索匹亚的那只山羊,可能会变成天鹅飞上天空了。所以尽管我实在不喜欢美国式的咖啡,我点的却很反讽的往往是一种叫做Americano的咖啡。不过,那不是美国人常喝的过滤式咖啡,而是同等分量的espresso和热水掺合的合成品。这种hybrid咖啡,看来也蛮适合我这种崇拜多元文化的性格呢。

泡咖啡馆显然已经不是单纯为了喝那杯咖啡,而是一种带有浓郁人文色彩的生活方式了。的确,喝咖啡是一个过程,激发创造力是其产品――以咖啡来说,过程与结果同样重要。如今被看成是对健康有害的三样东西:烟、酒、咖啡,如果没有它们作为催化剂,历史上哪里产生得出那么多杰出的文学艺术?烟酒暂且不说,二十世纪的世界文化史,恐怕不小的部分是一部咖啡史呢。以今天的城市来说,台北哪一间诚品书店里没有一个卖咖啡的角落?北京的万圣书园里不也有一个醒客咖啡馆吗?

我从台北念完书回来,总想找一个可以感受一点人文气氛的咖啡馆。80年代末的新加坡有许多日本百货公司,而比较有感觉的咖啡馆都是在里头。我最常去的是Liang Court的Daimaru以及Raffles City的Sogo,尤其是后者,咖啡馆里向北有一整面落地玻璃墙,往外看就是古老的圣安德烈教堂,斜角则是首都戏院。日本人从明治维新开始就非常“哈欧”,喝咖啡应该就是从欧洲学来的。美国也学欧洲人喝咖啡,不过“文化”一到美国就变成“次文化”。日本人不同,他们学会喝咖啡之后,无论饮具或烹煮方法,显得更为讲究和精致。可惜的是,就算每次到Sogo喝咖啡他们都给我一套不同的设计雅致的fine bone china杯子,咖啡香以外总还少了一点什么。

要找那种咖啡香和书香揉和的味道,在新加坡可是一个蛮不小的挑战。这里的咖啡馆几乎都是没有多少个性的连锁店,更不用说书店可能比宠物店还少。后来还是咖啡馆专家S的介绍,我才知道在Mohammad Sultan Road有一家特别的咖啡馆Book Café。顾名思义,馆里有几个摆满各种书籍的架子,还有两台电脑,让客人免费上网,不过听说速度超慢。最有意思的是,如果坐在户外,正好就可以看到斜对面那座著名的半空中有个玻璃缸泳池的建筑。每个月的某个晚上,这里有一个固定的诗人聚会,朗读近作或交流诗观,颇有文学沙龙的气氛。

最近发现的另外一个惊喜,是隐藏在Hillview住宅区里头的Gone Fishing,是J的好介绍。据说老板是做生意做得腻烦了(今年他还得了企业精神奖呢),想要找一点“有意思”的事来做。店外看起来并不起眼,相当杂乱和随意。进到店里,让人眼前一亮的是,几面白墙都填满了各种放浪不羁的画作,显然是某些才华横溢的画家留下的痕迹。走近一看,画家的杰作之上或者周边,看来是客人随兴的涂鸦文字,有的读来像诗,有的是生活感触,有的是对这家咖啡馆的赞美之词。店里某个角落,也有一个摆满了的书架;每个月的某个晚上,也有聚会,在这里是哲学家的论坛,听说是由一个哲学系研究生主持的。

说我小资情调吧,说我西化吧,咖啡在我的血液里流动已经是半辈子的事,而且会继续流动下去,并刺激着我的思考和写作。追溯起根源来,这个部分的个人咖啡史,很可能是从母系家族那里继承下来的传统。如果从基因的角度来看,父系家族又怎么可能没有一点影响呢?

比起沙龙式的咖啡馆,我去组屋邻里的羔呸店的次数恐怕远远超过,而且所到之处遍布新加坡各个角落。80年代开始,各个食物摊位实行起“自助服务”之后,羔呸店里就只剩下饮料是有uncle或auntie到桌前服务。坐在羔呸店里,也因此不断可以听到uncle或auntie的响亮而拉长尾音的声音,此起彼落:kopi, teh-o-siu-tai, kopi-see, teh-bing等等,一种单调中有变化,却让人觉得熟悉而亲切的节奏。我听过最长的一种饮料是:kopi-o-kao-ka-tai-bua-sioh,一共有八个音节呢。这究竟是什么饮料?正是:咖啡,不加奶,少加热水调稀,双份糖,不要太烫!说到个人化与专业化的服务,嘿嘿,谁又能够比得上羔呸店这套具有系统的既复杂又精简的语汇?最惊人的周到服务,是有一阵子我常到某个羔呸店吃早餐,每天当我停好车子,走到习惯的位子要坐下来的时候,uncle就已经端了一杯kopi-o-siu-tai走向我的桌子!

具有民间性格的羔呸店里,倒也不是完全没有人文色彩的。傍晚到羔呸店,往往坐了不少人,手里都拿着一份《新明》或《晚报》,从封面读到封底。也许uncle们关心的主要是抢劫谋杀等社会新闻或明星怀孕等娱乐小道,报纸某页的一则新书介绍或者戏剧漫谈,很可能也吸引了他们的注意。我偶尔下班后喜欢到羔呸店,也买一份《新明》或《晚报》来看;或者,像这几天,在一杯kopi-o-siu-tai的伴随之下,翻阅着N从伦敦寄来给我的新书《New Poems on the Underground 2006》。

郭宝崑在80年代写的剧本《羔呸店》,叙述一个坚守老店的祖父和想要把传统羔呸店现代化的孙子之间的重重矛盾,流露出沉重的失落感。陈子谦几年前的短片《福协隆》,记载55年历史的老羔呸店,在城市发展的前提下被迫关闭的命运,也散发着浓郁的怀旧情感。我如今常去的羔呸店,虽然在血统上是郭宝崑和陈子谦所描述的南洋羔呸店的延续,不过,就如陈子谦在短片中带着忧郁声调的旁白所说:“如果要把这一切拍成电影,能拍到的都只是点缀;真正流露在这里的人情味,又要如何捕捉?”

是啊,我平凡的文字,又怎么能够记录得了那么错综繁复、源远流长的咖啡文化史?

Sunday, 26 November 2006

寻找小猫的妈妈

click on the poster to see a larger version, or visit www.ttp.org.sg for details of the performance.

Friday, 24 November 2006

Thursday, 23 November 2006

我的咖啡史--预告

也许是因为美国咖啡连锁店Starbucks的无远弗届,人们如今把咖啡看成是一种全球化的象征,甚至将中国茶和咖啡作为两极对立的意象――传统vs现代,中国vs西方,在地化vs全球化。龙应台在2003年中卸任台北市文化局局长后,再次刮起龙卷风的《在紫藤庐和Starbucks之间》一文,就以最后一组意象掀起了文化危机感的反思。

尽管如此,我不得不说,在新加坡这个小小的国家短短的历史里,喝咖啡是我家族的悠远传统,而且可以分别追溯到我的父亲和母亲两个源头。

……

我最近写了一篇文章,近期将会在《早报》发表。以上是文章的开头两段,接下来的部分,敬请期待了。

尽管如此,我不得不说,在新加坡这个小小的国家短短的历史里,喝咖啡是我家族的悠远传统,而且可以分别追溯到我的父亲和母亲两个源头。

……

我最近写了一篇文章,近期将会在《早报》发表。以上是文章的开头两段,接下来的部分,敬请期待了。

Wednesday, 22 November 2006

欲望岛屿

欲望岛屿 Pulau - An island tale

编剧:Ng How Wee 黄浩威 导演:Adrian Tan陈志刚

Performers:Peter Sau 苏佳亮、Judy Ngo 吴美箬

岛上有一个迷失的灵魂,她在寻找某人身上的味道,却迷失了去路。

男人把错乱的地图交给女人时,顺便也迷了路。

女人梦见自己把鱼尾狮的肉给吃了,是女人梦见鱼尾狮,还是鱼尾狮梦见了女人?

男人死后又突然醒来,想为女人完成他心中未了的夙愿。

女人在岛上拖着永远打不开的行李箱、观赏着浸泡石油的焦尸、拾着动物尸体的骨头……

是逃离?还是留守?或是寻找出路?

一切发生在一个比新加坡还小的岛屿上,其面积只够两个灵魂依附彼此,勉强站立。在百无聊赖的情况下,他们自娱娱人,尝试做一些事,重温过去以保持清醒。不同的片段涌现:在油田中游泳的幸福人民、渴望父亲快点死去前的临终对话、一个人死后因债务未清而骨灰被禁安放灵骨塔中…… 。

通过了滞留小岛的荒谬情境,对我们所处的环境、自己的身份及失去的事物进行反思……

他们最后找得到出路吗?

《欲望岛屿》 由本地剧团Stages 在2005年3 月呈献,荣获 Straits Times Life! Theatre Awards 最佳原创剧本提名,再度搬上舞台,内容更丰富精彩,绝对不容错过!

电力站 建力士剧场 Guinness Theatre @ The Substation

12月7日 至 9 日,晚上8点 / 12月9日 ,下午3点

主要以华语演出

票价:一律25元

Tickets are available online www.GATECRASH.com.sg , or call GATECRASH Hotline 6222 5595. Tickets are also available at all SingPost Branches & S.A.M. Kiosks.

十六岁以下的观众不宜

编剧:Ng How Wee 黄浩威 导演:Adrian Tan陈志刚

Performers:Peter Sau 苏佳亮、Judy Ngo 吴美箬

岛上有一个迷失的灵魂,她在寻找某人身上的味道,却迷失了去路。

男人把错乱的地图交给女人时,顺便也迷了路。

女人梦见自己把鱼尾狮的肉给吃了,是女人梦见鱼尾狮,还是鱼尾狮梦见了女人?

男人死后又突然醒来,想为女人完成他心中未了的夙愿。

女人在岛上拖着永远打不开的行李箱、观赏着浸泡石油的焦尸、拾着动物尸体的骨头……

是逃离?还是留守?或是寻找出路?

一切发生在一个比新加坡还小的岛屿上,其面积只够两个灵魂依附彼此,勉强站立。在百无聊赖的情况下,他们自娱娱人,尝试做一些事,重温过去以保持清醒。不同的片段涌现:在油田中游泳的幸福人民、渴望父亲快点死去前的临终对话、一个人死后因债务未清而骨灰被禁安放灵骨塔中…… 。

通过了滞留小岛的荒谬情境,对我们所处的环境、自己的身份及失去的事物进行反思……

他们最后找得到出路吗?

《欲望岛屿》 由本地剧团Stages 在2005年3 月呈献,荣获 Straits Times Life! Theatre Awards 最佳原创剧本提名,再度搬上舞台,内容更丰富精彩,绝对不容错过!

电力站 建力士剧场 Guinness Theatre @ The Substation

12月7日 至 9 日,晚上8点 / 12月9日 ,下午3点

主要以华语演出

票价:一律25元

Tickets are available online www.GATECRASH.com.sg , or call GATECRASH Hotline 6222 5595. Tickets are also available at all SingPost Branches & S.A.M. Kiosks.

十六岁以下的观众不宜

Labels:

剧场

Thursday, 16 November 2006

Gone Fishing

要找一个有个性的咖啡馆,在岛国是十分艰难的事。JX 介绍我一个地方,让我相当惊喜的,就是这个隐藏在 Hillview 的住宅区里的一个小馆。

这个名为 Gone Fishing 的咖啡馆,从路边望去,非常不起眼,无论是装潢或者摆设,都显得杂乱。可是,进到里头,它的杂乱却突然转化为放浪不羁的才华的展现。墙上显然是某某画家的杰作,各种图案填满了也不是很大面积的墙壁。更有意思的是,在画作之上和周围,更有各种大大小小的文字涂鸦,看来是光顾咖啡馆的客人的随兴之作,有的读来像诗,有的是对咖啡馆的赞美之词,有的却不知所谓。

听 JX 说,每个月的某一天,这里会有一个讨论哲学的小聚会,由一个国大的哲学系研究生主持。其他日子,尤其是周末,顾客多数是附近的居民,带着孩子来吃饭喝咖啡。而这里的侍应生,好些是国大的学生在打工,或者国大毕业的选择悠闲生活的待业者。JX 去年就跟我提起了,不过过后我就忘了。结果,虽然晚了一年,我还是有幸来认识了这个咖啡馆。

这是一个层次繁复的小空间,可以静思,可以聊天,也可以细细玩味在这里展示的各种才思与创意。

Gone Fishing

15 Chu Lin Road

这个名为 Gone Fishing 的咖啡馆,从路边望去,非常不起眼,无论是装潢或者摆设,都显得杂乱。可是,进到里头,它的杂乱却突然转化为放浪不羁的才华的展现。墙上显然是某某画家的杰作,各种图案填满了也不是很大面积的墙壁。更有意思的是,在画作之上和周围,更有各种大大小小的文字涂鸦,看来是光顾咖啡馆的客人的随兴之作,有的读来像诗,有的是对咖啡馆的赞美之词,有的却不知所谓。

听 JX 说,每个月的某一天,这里会有一个讨论哲学的小聚会,由一个国大的哲学系研究生主持。其他日子,尤其是周末,顾客多数是附近的居民,带着孩子来吃饭喝咖啡。而这里的侍应生,好些是国大的学生在打工,或者国大毕业的选择悠闲生活的待业者。JX 去年就跟我提起了,不过过后我就忘了。结果,虽然晚了一年,我还是有幸来认识了这个咖啡馆。

这是一个层次繁复的小空间,可以静思,可以聊天,也可以细细玩味在这里展示的各种才思与创意。

Gone Fishing

15 Chu Lin Road

Wednesday, 15 November 2006

文化地圖 易貌不動容

文 / 陳家毅

《中国报·逍遥周末》,2006年7月28日

“戲劇盒”在今年新加坡藝術節,呈獻的《獨在家鄉為異客》最觸人心弦的不是層次多樣的電影投射,或悅耳卻略嫌重複的配樂,而是原作者柯思仁寫此文本的意念,與精煉有力的語言,以及編導郭慶亮真摯誠懇的態度。

文本劇情以越洋留學女生(是柯本人?)與留在國內行動不便的教授(是郭寶崑的投影?)兩人的通訊為主軸,帶出兩代人物對島國這些年來城市面貌社會變遷的感歎。寫在信件(電郵?)上的文字感性,在舞台上化作相距千里一來一回的雙獨白,很有散文式思緒漫遊的韻味,借而帶出年輕者的理想,和年長者過來人腳踏實地的反思,是新加坡舞台劇作上少見的嘗試。

自我薪傳不息

學生提出島國為了“商業前途”而速變,幾乎就將文化地圖易容得讓人難以辨認:向來人文紮根的“國家圖書館”與“文化中心”,也被連根拔起,更不論從前市區中心“同濟醫院”一帶的老房子了。

一老一少空中“對談”毫不見年齡的差異而有疏離,反而令人看見新加坡文化人自我薪傳不息的可能性。台下兩百多個觀眾黑暗中鴉雀無聲,實在也不無感歎。這么“不娛樂”又“嚴肅的課題”在時下講究流行消費的潮流,越發讓人省思。

詭異的是,演出的地點正是取代了消失掉的新“文化中心”;而這新所在,又正孕活在新“國家圖書館”的白色巨體內。劇中人站在新場地上“指責”,“投訴”舊文化地圖被大意(抑或是有意?)的抹去,觀眾坐在舒適的新設施裡,不免有種嘴巴被塞滿糖果,耳朵聽著當事人大吐苦水,到底要不要(會不會?)妥協,都充滿了令人不快的矛盾。

喚醒沉睡意識

宛若現實生活中難以別過頭去的自動選擇,得到“紅包”一般的蠅頭小利,許多便放鬆了對過去的執著。漸漸的,漸漸的,便自行自動自我遊說:改變沒關係,一切也安好,反正都會被照顧妥貼——某種聽話的逆來順受。

直到像柯與郭這樣子讓觀戲者坐在針氈般的經驗,喚醒了沉睡已久的潛意識。

從“文化中心”看戲時我游思開去,記起倫敦東北區依思林頓(Islington)的一家小劇院“Almeida”。此區百年來人才輩出,不少名作者名劇作家曾擇居這裡,小劇院多年來在一條原本不起眼的小橫街上守著自己的崗位,一齣又一齣的劇場認真地演下去,獲得掌聲獎賞無數,更吸引了無數著名的編導和演員,都來參與創作。新增建的劇場,不但鞏固了它在倫敦文化上的一席之地,因為它寄之與時,更平添了一段難得的歷史——這是“連根拔起”或“插栽”處理手法的最大不同點。

Note: 无意间发现这篇有关《独在家乡为异客》的文章,转载在此,以作记录。原文见陈家毅专栏《毅望城市》。

《中国报·逍遥周末》,2006年7月28日

“戲劇盒”在今年新加坡藝術節,呈獻的《獨在家鄉為異客》最觸人心弦的不是層次多樣的電影投射,或悅耳卻略嫌重複的配樂,而是原作者柯思仁寫此文本的意念,與精煉有力的語言,以及編導郭慶亮真摯誠懇的態度。

文本劇情以越洋留學女生(是柯本人?)與留在國內行動不便的教授(是郭寶崑的投影?)兩人的通訊為主軸,帶出兩代人物對島國這些年來城市面貌社會變遷的感歎。寫在信件(電郵?)上的文字感性,在舞台上化作相距千里一來一回的雙獨白,很有散文式思緒漫遊的韻味,借而帶出年輕者的理想,和年長者過來人腳踏實地的反思,是新加坡舞台劇作上少見的嘗試。

自我薪傳不息

學生提出島國為了“商業前途”而速變,幾乎就將文化地圖易容得讓人難以辨認:向來人文紮根的“國家圖書館”與“文化中心”,也被連根拔起,更不論從前市區中心“同濟醫院”一帶的老房子了。

一老一少空中“對談”毫不見年齡的差異而有疏離,反而令人看見新加坡文化人自我薪傳不息的可能性。台下兩百多個觀眾黑暗中鴉雀無聲,實在也不無感歎。這么“不娛樂”又“嚴肅的課題”在時下講究流行消費的潮流,越發讓人省思。

詭異的是,演出的地點正是取代了消失掉的新“文化中心”;而這新所在,又正孕活在新“國家圖書館”的白色巨體內。劇中人站在新場地上“指責”,“投訴”舊文化地圖被大意(抑或是有意?)的抹去,觀眾坐在舒適的新設施裡,不免有種嘴巴被塞滿糖果,耳朵聽著當事人大吐苦水,到底要不要(會不會?)妥協,都充滿了令人不快的矛盾。

喚醒沉睡意識

宛若現實生活中難以別過頭去的自動選擇,得到“紅包”一般的蠅頭小利,許多便放鬆了對過去的執著。漸漸的,漸漸的,便自行自動自我遊說:改變沒關係,一切也安好,反正都會被照顧妥貼——某種聽話的逆來順受。

直到像柯與郭這樣子讓觀戲者坐在針氈般的經驗,喚醒了沉睡已久的潛意識。

從“文化中心”看戲時我游思開去,記起倫敦東北區依思林頓(Islington)的一家小劇院“Almeida”。此區百年來人才輩出,不少名作者名劇作家曾擇居這裡,小劇院多年來在一條原本不起眼的小橫街上守著自己的崗位,一齣又一齣的劇場認真地演下去,獲得掌聲獎賞無數,更吸引了無數著名的編導和演員,都來參與創作。新增建的劇場,不但鞏固了它在倫敦文化上的一席之地,因為它寄之與時,更平添了一段難得的歷史——這是“連根拔起”或“插栽”處理手法的最大不同點。

Note: 无意间发现这篇有关《独在家乡为异客》的文章,转载在此,以作记录。原文见陈家毅专栏《毅望城市》。

Tuesday, 14 November 2006

Penguins

that's what happened to me lately, as mentioned in my previous entry... no, no, no, i'm not the one on the right...

Friday, 10 November 2006

Christmas

i have decided to write something juvenile today. i’m under too much stress lately (not because of teaching and marking but some other crazy people and things) and need something with a therapeutic effect. the most therapeutic thing to do is to act juvenile.

ok, it’s also nothing to do with the title of this post. this photo was taken with my new mobile. not bad right? hurray, at last, i bought a new mobile, after the two-and-a-half-year-old one started to hang every night for two weeks. this new one is still sony erricsson, k618i. the phone doesn’t look cool, but no complain for the price of $58 with my old one trade in to the dealer. the sales person said, no young people will buy this model one liao... ok, sure, i know lah, no need to say it out. their mobiles are 10x more ex than this one. and then in the brochure, there were 2 colours, black and white. the white one looked nicer (which will match with my ASUS pearl white notebook) but the shop only carried the black one. asked the sales, he said, only black one is available in singapore. asked him again, sure or not. he then said, maybe or maybe not. later i went to do grocery in a neighbourhood mall, and i saw a white one in an M1 shop!!

anyway, no complain really, except for the rather dull look of the mobile. and i went for haircut at orchard road (no, barber don’t cut my hair). realised that the light-up was already on! it’s more than one and a half month before chritsmas! orchard road was crowded like crazy. i quickly jumped into the car and drove away before i was swamped...

some more, got so much marking, and marking, and marking... which will last for the next two weeks.

Labels:

如果岛国

Saturday, 4 November 2006

读中文系的人

读中文系的学生和读理工科系的学生有什么不同?

读理工科系的学生每个星期要到实验室里工作八个小时,非常辛苦,而且在实验室里很危险,可能被火烧伤皮肤,被化学溶液毁容,被机器切断手指……

读中文系的学生,可以每天穿到美美,抱着两本书潇洒的走在树荫下,或者一边喝咖啡一边看小说。

哈哈,是真的吗?

我对我的学生说:哪有这么轻松美好的事啊?你们需要泡在灰尘满布的图书馆的旧书堆里,读书读到眼睛发花,更糟的是,要用很多脑汁思考问题,要把简单的事情复杂化,要看到表面文字低下的深层意义,想的头脑发昏,脸色苍白……不要以为读中文系比理工科系轻松哦。

这样说,会吓走原本想读中文系的人吗?我想,我的学生应该不会,因为他们读了我的“文学与文化导论”后,应该明白这个道理,也懂得乐在其中。没有经历过艰辛思考过程的话,又怎么知道读书的快乐是什么呢?

如果我的南大中文系的学生有读这则 blog, 这里有一个谜题:这则 blog 的题目“读中文系的人”是我很喜欢的一个作家所写的一本书的书名。谁知道的话,写 email 给我告诉我答案,答对的第一个同学,我送他一本我的散文。

要快哦。

读理工科系的学生每个星期要到实验室里工作八个小时,非常辛苦,而且在实验室里很危险,可能被火烧伤皮肤,被化学溶液毁容,被机器切断手指……

读中文系的学生,可以每天穿到美美,抱着两本书潇洒的走在树荫下,或者一边喝咖啡一边看小说。

哈哈,是真的吗?

我对我的学生说:哪有这么轻松美好的事啊?你们需要泡在灰尘满布的图书馆的旧书堆里,读书读到眼睛发花,更糟的是,要用很多脑汁思考问题,要把简单的事情复杂化,要看到表面文字低下的深层意义,想的头脑发昏,脸色苍白……不要以为读中文系比理工科系轻松哦。

这样说,会吓走原本想读中文系的人吗?我想,我的学生应该不会,因为他们读了我的“文学与文化导论”后,应该明白这个道理,也懂得乐在其中。没有经历过艰辛思考过程的话,又怎么知道读书的快乐是什么呢?

如果我的南大中文系的学生有读这则 blog, 这里有一个谜题:这则 blog 的题目“读中文系的人”是我很喜欢的一个作家所写的一本书的书名。谁知道的话,写 email 给我告诉我答案,答对的第一个同学,我送他一本我的散文。

要快哦。

Thursday, 2 November 2006

门诊时间

上个星期开始,很多学生要求来见我,询问关于作业的事。学期即将结束,考试来临前,正是我的“诊疗所”生意最好的时候。我会安排几段 consultation hours, 就像是医生给病人看病一样。当他们来到我的“诊疗所”,我问他们的第一个问题,通常就是:“你生什么病了啊?”

这个学期开的课是“文学与文化导论”,我只教讲堂课,没有教辅导课。上完一个学期的课,能够在120人的讲堂课里,也渐渐和同学有不错的互动,相当开心,也相当满意。遗憾的是,不上辅导课,少了直接和同学近距离和深入的互动。

“门诊”需要很多时间,也要投入很多心力,因为每个人的情况和问题都不一样。整个星期,大部分的时间都在“看病”。就像医生看病,不可能一群病人一起看;老师教学生,也需要个别的回应和解答。

我这种想法和做法,和新加坡整体上相信的 efficiency 和 mass production mode 太多矛盾了。不过,这也正是教和学的乐趣所在啊。不懂得互动的重要,或者不懂得如何互动,恐怕就快乐不起来了。

这个学期开的课是“文学与文化导论”,我只教讲堂课,没有教辅导课。上完一个学期的课,能够在120人的讲堂课里,也渐渐和同学有不错的互动,相当开心,也相当满意。遗憾的是,不上辅导课,少了直接和同学近距离和深入的互动。

“门诊”需要很多时间,也要投入很多心力,因为每个人的情况和问题都不一样。整个星期,大部分的时间都在“看病”。就像医生看病,不可能一群病人一起看;老师教学生,也需要个别的回应和解答。

我这种想法和做法,和新加坡整体上相信的 efficiency 和 mass production mode 太多矛盾了。不过,这也正是教和学的乐趣所在啊。不懂得互动的重要,或者不懂得如何互动,恐怕就快乐不起来了。

Saturday, 28 October 2006

范克里夫水族馆

范克里夫水族馆 (1955-1991),比起国家剧场的寿命,稍为长了几年,主要原因,恐怕是水族馆并没有像国家剧场那样,挡着国家发展翻新的进程。可是,水族馆的寿终正寝,却也逃不过发展的意识形态。它的关闭,是在圣淘沙的海底世界落成之后。也就是说,当一个新的生命诞生之时,旧的生命可以结束了。

国家剧场的建筑风格,带有国家诞生的喜庆和自豪,星星月亮的符号,被放大得令人窒息。相比之下,水族馆的现代主义风格,平实而亲切。虽然材料不同,却与被拆掉的那座红砖的国家图书馆相似,和周围的环境和谐生长一样,不让人感觉受到威胁。

看来,虽然是同一个时期的建筑物,范克里夫水族馆和国家图书馆是温和的现代主义的最后姿势,而国家剧场则是国家主义的开端。反讽的是,无论是现代主义还是国家主义,在发展的意识形态为主导的新加坡,竟然都得要纷纷让路了呢。

Tuesday, 24 October 2006

开车语汇

我在英国开车的时候,学会了一种我从来没有用过的语汇。当我的车子走在大路上,从支路有车子要进大路,或者,有车子从左边的车道,要转进我正在使用的车道,我可以稍微放慢车速,并闪车头灯,就表示我准备让那辆车子从我车子的前面开进我的车道。

当我学会了这种开车的语汇,而又有机会使用,我感到快乐极了,而且看到有机会就练习使用,好像是刚学会一种新的语言,也要常常练习那样兴奋。

回来新加坡后,我突然想起,这个在英国习得的语汇,在新加坡的语境中,具有完全不同的含义。在新加坡的路上,如果开车的人闪车头灯,就表示:你别侵犯我的车道!而且闪车头灯之前或之后,不是放慢车速,而是大力踩油门,加快车速,就是不让旁边的车子驶进正在使用的车道。

同一个语汇,完全相反的含义。

我突然感到悲伤。当这个语汇用来表示敌意的时候,我们去哪里找另一个语汇来表达善意啊?还时,善意根本就不属于我们语言的一个部分?

当我学会了这种开车的语汇,而又有机会使用,我感到快乐极了,而且看到有机会就练习使用,好像是刚学会一种新的语言,也要常常练习那样兴奋。

回来新加坡后,我突然想起,这个在英国习得的语汇,在新加坡的语境中,具有完全不同的含义。在新加坡的路上,如果开车的人闪车头灯,就表示:你别侵犯我的车道!而且闪车头灯之前或之后,不是放慢车速,而是大力踩油门,加快车速,就是不让旁边的车子驶进正在使用的车道。

同一个语汇,完全相反的含义。

我突然感到悲伤。当这个语汇用来表示敌意的时候,我们去哪里找另一个语汇来表达善意啊?还时,善意根本就不属于我们语言的一个部分?

Labels:

如果岛国

Saturday, 21 October 2006

Saturday, 14 October 2006

国家剧场

国家剧场 (1963-1986),仅存在新加坡这块土地上23年,就以发展的名义被拆除了。值得深思的是,国家剧场的倡议与建设,是为了庆祝新加坡在1959年成为自治邦。从“建国历史”的角度来说,如此具有标志意义的建筑,也可为发展而让步,更不用说人们以“集体记忆”为名而期望保留的诉求了。个人的记忆,就算汇集为集体记忆,比起所谓的“建国历史”,又有什么价值呢?这个国家这些年翻天覆地的在推动“国民教育”,这么好的教材却已经不存在了。——不过,你们听得出我最后一句话的反讽意味吗?

我可能在国家剧场看过几次演出,但是已经不记得详细情况了。倒还记得的是,读中学的时候,参加学校的管弦乐队,曾经在国家剧场的舞台上演出。那时每年的青年节,乐队参加比赛。我们都是穿大衣打领带的,没有冷气的国家剧场,使我们在台上一边演奏一边汗流浃背。乐队的指挥郁君昭老师,面对我们三十几个坐在台上演奏各种乐器的学生,她站着陶醉地挥动指挥棒,背后是黑压压坐着两千多人的观众。是的,全场只有她一个人是站着的,而且是时而激动时而温柔的全身摆动着。回想起来,她更像是一个两面都是观众的 solo dancer.

说到舞蹈,也许很多人都不知道,闻名世界的由林怀民创办的台湾舞团“云门舞集”,在他们的 repertoire 里,有一支舞作是在新加坡的国家剧场首演的,那就是《白蛇传》。每次当云门将历年演出列在节目表上时,总是会实实在在的将“国家剧场”的名字印出来。国家剧场已经不在新加坡的地图上存在了,却继续存在于台湾的文化地图上。这是一种安慰吗?还是一种反讽?

Friday, 13 October 2006

“文本之乐”是阅读的最大满足

● 应磊(文)

《联合早报》,2006年10月13日

书,不是一叠纸张和油墨的总和,作家对这再熟悉不过了,因为他们就是写书人,而且恐怕都是先从爱书人当起,所以一本本书所炼就的世界、脸孔、声音、光影,在他们心中印刻得特别清晰浓烈。

《文艺城》的“作家与书”系列,邀请本地作家揭示他们与书的亲密往来。

------------------------------

对本地剧作家、散文作家柯思仁而言,翻开一本书犹如踏足一座剧场——但真正的表演者并非书中人物,而是读者本身。

每一本书里都藏着一场关于“叙述”的演出,表演则取决于读者。

与柯思仁副教授面对面的那天下午,以书为引,我们的话题从上个世纪70年代后期的新加坡,跃至80年代中期的台湾,又远赴千禧来临前几年的英伦与法国,一路穿越许多隽永的名字与温暖的回忆。赤道的阳光映入这位南洋理工大学中文系副主任的办公室,照在排得满满的书架上,仿佛点亮了里面无数隐秘的“剧场”。

现代主义的另类滋味

回顾自己多年的读书历程,本地作家柯思仁认为不妨分成三个阶段。

自中学至高中时代,他由历史走入文学,在校长骆明(现任新加坡文艺协会会长)、陈田启和冯焕好(笔名何濛)等老师的启发下,阅读了大量本地作家的作品。令他尤其难以忘怀的是《度荒文艺》:与六七十年代占据主流的左翼现实主义作品相比,这册厚达百页,数月方出版一次的刊物让他最初尝到了现代主义风格的另类滋味。

当时的少年或许不曾意识到,这份对作品笔法的兴趣日后会越来越深地影响他的阅读口味。

开启未来的阶段

负笈台湾的四年,柯思仁说,是读书的第二阶段,也是至今为止他生命中最开放、最活跃,接受最多刺激和最重要的四年。

“我想这和那个时代有关,”他说,“1983至1987年,旧的累积依然存在,同时新的突破正在酝酿中。对我来说,那是开启未来的阶段。”

上世纪60年代在台湾文坛兴起的现代主义,赖出版业的发达,至80年代已产生了大量作品。从早期读琦君、余光中、白先勇、张晓风和黄春明,到后来接触杨牧、张大春、林文月、蒋勋和西西等等,如饥似渴的学子以每周5本书的速度,几乎读遍了尔雅、九歌和洪范等出版社全部主要作家的作品。

最疯狂的那一阵子,柯思仁说,他甚至特地叩开尔雅出版社的大门——向他们要折扣。

自台湾学成归来,除了满满三大箱、不止一书架的书,柯思仁也带回了自己独到的阅读心得。

“那四年给我最大的冲击就在于,我怎么看文学作品?”他说:“现实主义、宣扬意识形态的文学作品读多了的人,会相信文学应该反映时代、社会、生活,但我不认为只能够这么看。我比较感兴趣的是一篇作品的独特写法。”

“举例来说,白先勇的《台北人》便以非时间顺序来讲故事,通过时空交错再现今昔对比。再如张大春,他的后设写法趣味更强,用叙述方式引出互动,让读者主体性进入。”

换言之,柯思仁说,如果你想了解对方讲的是一个什么故事,就要看他如何去讲——因为讲故事与故事从来就是不能分割的。

台北全年丰盛的文化菜单激起了年轻学子对其他领域的胃口:他在大二时转入剧场,大三、大四时则对舞蹈产生了浓厚的兴趣。然而无论是文学作品或戏剧、电影、舞蹈等等,在柯思仁看来,本质上都属于一种供人阅读的文本。他相信,将故事与叙述分开对待的解读者是无法真正进入文本的。

随着读过的书愈来愈多,以及广泛涉猎文学理论,剖解叙述笔法的奥妙已成为他在阅读过程中最重要也最享受的事:每一位作者都构设不同的剧场;至于读者,则同时是演出的欣赏者和投入者——非如此不能收获最大的乐趣。

“阅读的意义就在于过程而非对象:看你如何参与文本,获得最大的满足感。”他说。

研究高行健剧作

1996年,怀着对剧场的热忱和比原先更加深厚的积累,柯思仁远赴剑桥大学修读博士学位。那三年,不仅构成他生命中第三个重要的读书阶段,也给他带来崭新的视角。

至于博士论文的研究对象,当时他心里最后筛选出两个名字:一个如很多人已经知道的,是高行健;另一人则是沙叶新。

柯思仁对高行健剧作的研究,早在2000年高行健成为第一个摘下诺贝尔文学奖桂冠的华人之前就开始了。高行健的《绝对信号》曾于80年代末由本地剧团演出;93年《生死界》发表,柯思仁在香港的一个座谈会上第一次与高见面。最后敲定博士论文的研究对象,柯思仁说,他与高行健在巴黎的三天促膝长谈发挥了决定性影响。

“那次纯属机缘巧合,我与他联络,他也正好在巴黎。”他说,脸上带着淡淡的微笑,“我们谈得非常投机。三天后走出他家时,我已经决定博士论文将研究他的作品。”

柯思仁回忆,当时高行健住在巴黎西郊的一所公寓里,家具陈设以白色为主调。那三天,柯思仁都在午餐后去高行健的寓所,一谈就是五六个钟头。性格内敛的高行健煮咖啡款待客人,自己则一直卷烟丝来抽。

“没有别的中文剧本在阅读上给我更大的兴趣和挑战!”柯思仁说,“高行健将各种欧洲现代剧场概念实践在他的剧场中,也创造出充满惊奇和创意的新剧场。读他的剧作并听他说起自己的经历,让我得到许多未曾有过的启发。”

柯思仁仍收藏着那三天厚厚的谈话笔记。

时光荏苒,这些资料日趋珍贵。在高行健获颁诺奖并声名鹊起之后,柯思仁没有再主动与他联络。

几乎没时间读闲书了

从教育学院到南大,一如许多同行,如今学术和教学占去了柯思仁主要的精力。统筹本地已故戏剧家郭宝崑全集的编纂,以及从新的角度看待古代戏剧理论是他未来几年的计划。

“几乎是没有时间读闲书了!”他带着一丝自嘲的口吻笑言,“有时候我想,在你把兴趣当成工作之后,兴趣会消失殆尽吗?”

尽管有时不得不为了工作而读书,柯思仁仍努力享受阅读的过程——诀窍何在?柯思仁说依然源自“文本之乐”:倘若视任何一件作品、一本书为文本,你就都能从中获得投入、参与、互动的享受。

------------------------------

柯思仁出版的散文集有《如果岛国,一个离人》(与黄浩威合著)、《梦树观星》、《寻庙》、《达达蹄声归来》;剧本集有《刺客·乩童·按摩女郎》、《市中隐者》;也是《边缘意象:郭宝崑戏剧作品集》主编、《郭宝崑全集》(10卷)总编辑。毕业自台湾大学、新加坡国立大学、剑桥大学。目前任教于南洋理工大学中文系,教学与研究重点是现代文学,以及剧场与表演。他也是诺贝尔文学奖得主高行健的研究专家,著有《高行健与中国跨文化剧场》。

自己最喜欢的作品?

柯思仁最喜欢的是与黄浩威合著的《如果岛国,一个离人》。那是一个长达半年的对话过程,不像自己之前的散文集那样是零落篇章的凑合。而且,一个好的对话对象,会把某一些潜在的想法和感受呼唤出来。

《联合早报》,2006年10月13日

书,不是一叠纸张和油墨的总和,作家对这再熟悉不过了,因为他们就是写书人,而且恐怕都是先从爱书人当起,所以一本本书所炼就的世界、脸孔、声音、光影,在他们心中印刻得特别清晰浓烈。

《文艺城》的“作家与书”系列,邀请本地作家揭示他们与书的亲密往来。

------------------------------

对本地剧作家、散文作家柯思仁而言,翻开一本书犹如踏足一座剧场——但真正的表演者并非书中人物,而是读者本身。

每一本书里都藏着一场关于“叙述”的演出,表演则取决于读者。

与柯思仁副教授面对面的那天下午,以书为引,我们的话题从上个世纪70年代后期的新加坡,跃至80年代中期的台湾,又远赴千禧来临前几年的英伦与法国,一路穿越许多隽永的名字与温暖的回忆。赤道的阳光映入这位南洋理工大学中文系副主任的办公室,照在排得满满的书架上,仿佛点亮了里面无数隐秘的“剧场”。

现代主义的另类滋味

回顾自己多年的读书历程,本地作家柯思仁认为不妨分成三个阶段。

自中学至高中时代,他由历史走入文学,在校长骆明(现任新加坡文艺协会会长)、陈田启和冯焕好(笔名何濛)等老师的启发下,阅读了大量本地作家的作品。令他尤其难以忘怀的是《度荒文艺》:与六七十年代占据主流的左翼现实主义作品相比,这册厚达百页,数月方出版一次的刊物让他最初尝到了现代主义风格的另类滋味。

当时的少年或许不曾意识到,这份对作品笔法的兴趣日后会越来越深地影响他的阅读口味。

开启未来的阶段

负笈台湾的四年,柯思仁说,是读书的第二阶段,也是至今为止他生命中最开放、最活跃,接受最多刺激和最重要的四年。

“我想这和那个时代有关,”他说,“1983至1987年,旧的累积依然存在,同时新的突破正在酝酿中。对我来说,那是开启未来的阶段。”

上世纪60年代在台湾文坛兴起的现代主义,赖出版业的发达,至80年代已产生了大量作品。从早期读琦君、余光中、白先勇、张晓风和黄春明,到后来接触杨牧、张大春、林文月、蒋勋和西西等等,如饥似渴的学子以每周5本书的速度,几乎读遍了尔雅、九歌和洪范等出版社全部主要作家的作品。

最疯狂的那一阵子,柯思仁说,他甚至特地叩开尔雅出版社的大门——向他们要折扣。

自台湾学成归来,除了满满三大箱、不止一书架的书,柯思仁也带回了自己独到的阅读心得。

“那四年给我最大的冲击就在于,我怎么看文学作品?”他说:“现实主义、宣扬意识形态的文学作品读多了的人,会相信文学应该反映时代、社会、生活,但我不认为只能够这么看。我比较感兴趣的是一篇作品的独特写法。”

“举例来说,白先勇的《台北人》便以非时间顺序来讲故事,通过时空交错再现今昔对比。再如张大春,他的后设写法趣味更强,用叙述方式引出互动,让读者主体性进入。”

换言之,柯思仁说,如果你想了解对方讲的是一个什么故事,就要看他如何去讲——因为讲故事与故事从来就是不能分割的。

台北全年丰盛的文化菜单激起了年轻学子对其他领域的胃口:他在大二时转入剧场,大三、大四时则对舞蹈产生了浓厚的兴趣。然而无论是文学作品或戏剧、电影、舞蹈等等,在柯思仁看来,本质上都属于一种供人阅读的文本。他相信,将故事与叙述分开对待的解读者是无法真正进入文本的。

随着读过的书愈来愈多,以及广泛涉猎文学理论,剖解叙述笔法的奥妙已成为他在阅读过程中最重要也最享受的事:每一位作者都构设不同的剧场;至于读者,则同时是演出的欣赏者和投入者——非如此不能收获最大的乐趣。

“阅读的意义就在于过程而非对象:看你如何参与文本,获得最大的满足感。”他说。

研究高行健剧作

1996年,怀着对剧场的热忱和比原先更加深厚的积累,柯思仁远赴剑桥大学修读博士学位。那三年,不仅构成他生命中第三个重要的读书阶段,也给他带来崭新的视角。

至于博士论文的研究对象,当时他心里最后筛选出两个名字:一个如很多人已经知道的,是高行健;另一人则是沙叶新。

柯思仁对高行健剧作的研究,早在2000年高行健成为第一个摘下诺贝尔文学奖桂冠的华人之前就开始了。高行健的《绝对信号》曾于80年代末由本地剧团演出;93年《生死界》发表,柯思仁在香港的一个座谈会上第一次与高见面。最后敲定博士论文的研究对象,柯思仁说,他与高行健在巴黎的三天促膝长谈发挥了决定性影响。

“那次纯属机缘巧合,我与他联络,他也正好在巴黎。”他说,脸上带着淡淡的微笑,“我们谈得非常投机。三天后走出他家时,我已经决定博士论文将研究他的作品。”

柯思仁回忆,当时高行健住在巴黎西郊的一所公寓里,家具陈设以白色为主调。那三天,柯思仁都在午餐后去高行健的寓所,一谈就是五六个钟头。性格内敛的高行健煮咖啡款待客人,自己则一直卷烟丝来抽。

“没有别的中文剧本在阅读上给我更大的兴趣和挑战!”柯思仁说,“高行健将各种欧洲现代剧场概念实践在他的剧场中,也创造出充满惊奇和创意的新剧场。读他的剧作并听他说起自己的经历,让我得到许多未曾有过的启发。”

柯思仁仍收藏着那三天厚厚的谈话笔记。

时光荏苒,这些资料日趋珍贵。在高行健获颁诺奖并声名鹊起之后,柯思仁没有再主动与他联络。

几乎没时间读闲书了

从教育学院到南大,一如许多同行,如今学术和教学占去了柯思仁主要的精力。统筹本地已故戏剧家郭宝崑全集的编纂,以及从新的角度看待古代戏剧理论是他未来几年的计划。

“几乎是没有时间读闲书了!”他带着一丝自嘲的口吻笑言,“有时候我想,在你把兴趣当成工作之后,兴趣会消失殆尽吗?”

尽管有时不得不为了工作而读书,柯思仁仍努力享受阅读的过程——诀窍何在?柯思仁说依然源自“文本之乐”:倘若视任何一件作品、一本书为文本,你就都能从中获得投入、参与、互动的享受。

------------------------------

柯思仁出版的散文集有《如果岛国,一个离人》(与黄浩威合著)、《梦树观星》、《寻庙》、《达达蹄声归来》;剧本集有《刺客·乩童·按摩女郎》、《市中隐者》;也是《边缘意象:郭宝崑戏剧作品集》主编、《郭宝崑全集》(10卷)总编辑。毕业自台湾大学、新加坡国立大学、剑桥大学。目前任教于南洋理工大学中文系,教学与研究重点是现代文学,以及剧场与表演。他也是诺贝尔文学奖得主高行健的研究专家,著有《高行健与中国跨文化剧场》。

自己最喜欢的作品?

柯思仁最喜欢的是与黄浩威合著的《如果岛国,一个离人》。那是一个长达半年的对话过程,不像自己之前的散文集那样是零落篇章的凑合。而且,一个好的对话对象,会把某一些潜在的想法和感受呼唤出来。

Wednesday, 11 October 2006

Tuesday, 10 October 2006

此“面”可待成追忆

NTU 校园内的 Canteen 1 有一摊水饺面,是我的 favourite 之一。上个学期,面摊还上过学生报 Nanyang Chronicle 被评为校园美食。如果是在比较拥挤的时候去到餐厅,总是看到这个面摊前排着最长的人龙。

今天傍晚去吃面,老板娘突然对我说:“要吃面就要赶快吃,下个月我不做了。”

我忙问:“为什么?”

“这里租金贵,每个月要$2,400, 冷气又不冷,咖啡又不好喝,生意不好做,都给 Canteen 2 抢去了。”

“那你要到哪里?”

“我在红山 hawker centre 租到一个摊位,下个月开始了。”

我赶紧问清楚,是在红山哪里。老板娘说是在红山地铁站旁的小贩中心。我心里盘算着,趁这个月赶快多吃几次,以后就要到红山去找回在南大校园里消失的味道了。

PS. 老板娘上个学期刚推出的红烧肉面,还有一向都有的油鸡面,也都是我喜欢吃的。

UPDATE:

今天傍晚又去吃水饺面,老板娘告诉我,有人读了我的 blog 去吃她的面。我还不知道原来我的 blog 的广告效果那么好。以后可以收取广告费了。 anyway, 老板娘说,她在 NTU 营业到11月15日,从12月1日开始,就在红山小贩中心开档。我没有忘了问老板娘舅母的问题。老板娘说,红山小贩中心 #01-25。请记得光顾喔。

今天傍晚去吃面,老板娘突然对我说:“要吃面就要赶快吃,下个月我不做了。”

我忙问:“为什么?”

“这里租金贵,每个月要$2,400, 冷气又不冷,咖啡又不好喝,生意不好做,都给 Canteen 2 抢去了。”

“那你要到哪里?”

“我在红山 hawker centre 租到一个摊位,下个月开始了。”

我赶紧问清楚,是在红山哪里。老板娘说是在红山地铁站旁的小贩中心。我心里盘算着,趁这个月赶快多吃几次,以后就要到红山去找回在南大校园里消失的味道了。

PS. 老板娘上个学期刚推出的红烧肉面,还有一向都有的油鸡面,也都是我喜欢吃的。

UPDATE:

今天傍晚又去吃水饺面,老板娘告诉我,有人读了我的 blog 去吃她的面。我还不知道原来我的 blog 的广告效果那么好。以后可以收取广告费了。 anyway, 老板娘说,她在 NTU 营业到11月15日,从12月1日开始,就在红山小贩中心开档。我没有忘了问老板娘舅母的问题。老板娘说,红山小贩中心 #01-25。请记得光顾喔。

Thursday, 5 October 2006

18年后的《雷雨》

看实践剧场上个星期演出的由吴熙导演的《雷雨》,总不免要一再想起18年前由北京来的夏淳导演的那个《雷雨》。两个版本最直接的联系,也最让人感到怅然的,是18年前饰演小儿子周冲的黄家强,这次饰演的却是老家长周朴园。如果从戏剧角色的年龄来看,18岁的周冲和65岁的周朴园相差48年;可是,黄家强的两次分别饰演,却只相差18年。戏剧时间和现实时间之间究竟是怎样的关系?理论上来说,戏剧时间往往是比现实时间过得更快,20年的恩恩怨怨可以在三个小时内叙述。黄家强在现实中过了18年,他在舞台上的角色却跨越了48年啊。这次饰演周冲的晓义,18年后会饰演什么角色?

我喜欢吴熙把“序幕”和“尾声”排出来。这是现实主义戏剧的一个特点--以 flash back 的方式叙述一个放大了的繁华光辉或充满激情的过往,而这个过往,则是 framed within 事过境迁的苍凉的回顾之中。可惜的是,饰演修女和小孩的演员都太弱了,使整个 frame 无法达到 framing 的效果。

我特别喜欢第四幕的舞台设计--将整个客厅的位置前后调转,让观众转换180度的方向看周家客厅里发生的事。第一、二幕,从房子内的角度看客厅里的事;第四幕,从房子外的角度看客厅里的事,结合各幕的情节,别有深意。--什么深意,我这里不说。因为我下个学期开的“中文剧场与表演”课,可能想讨论这个设计。--我的学生有在看我的 blog 的喔。

主要演员,虽然中国、台湾、新加坡、马来西亚都有,却几乎不会感觉南腔北调,让我感到有点意外。不过,却也让人深思。“经典”戏剧的舞台语言怎么那么“统一”啊?“经典”和“统一”之间的关系是什么?这是一个值得讨论的语言课题。--不多谈,留着下个学期的课再讨论。嘿嘿。

我喜欢吴熙把“序幕”和“尾声”排出来。这是现实主义戏剧的一个特点--以 flash back 的方式叙述一个放大了的繁华光辉或充满激情的过往,而这个过往,则是 framed within 事过境迁的苍凉的回顾之中。可惜的是,饰演修女和小孩的演员都太弱了,使整个 frame 无法达到 framing 的效果。

我特别喜欢第四幕的舞台设计--将整个客厅的位置前后调转,让观众转换180度的方向看周家客厅里发生的事。第一、二幕,从房子内的角度看客厅里的事;第四幕,从房子外的角度看客厅里的事,结合各幕的情节,别有深意。--什么深意,我这里不说。因为我下个学期开的“中文剧场与表演”课,可能想讨论这个设计。--我的学生有在看我的 blog 的喔。

主要演员,虽然中国、台湾、新加坡、马来西亚都有,却几乎不会感觉南腔北调,让我感到有点意外。不过,却也让人深思。“经典”戏剧的舞台语言怎么那么“统一”啊?“经典”和“统一”之间的关系是什么?这是一个值得讨论的语言课题。--不多谈,留着下个学期的课再讨论。嘿嘿。

Monday, 2 October 2006

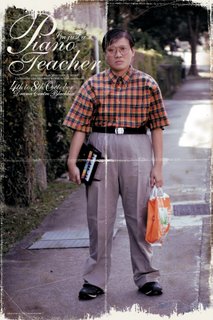

I'm just a Piano Teacher

The Finger Players presents

I'm just a Piano Teacher

4th-8th October 2006, Drama Centre Blackbox

(performed in Mandarin, English, Cantonese and Hokkien with Englishsurtitles)

Synopsis:

He is a piano teacher but he hates music. Despite being born with neither talents nor looks, he is regarded as the toast of the family and the prized breadwinner in the eyes of his mother. But he's only a piano teacher and he can't meet up to his mother's lofty expectations and put up with herneurotic ambitions. His father neither condones his mother nor shields him, existing as a mere shadow lurking in a dark corner of his life. He lives with his family but he craves for independence. He only wants to be a good son but he didn't choose his family after all. He wants to live a more successful life but he lacks the drive and determination. It seems only his servant has an answer to his problems when she presented him with a ...

I'm just a Piano Teacher is a story about a loser in a loser family caughtin a tangle between love and duty. The Finger Players presents this dark and absurdist puppet theatre with live music accompaniment by award-winning sound designer Darren Ng and an atmospheric lighting design by award winning designer, Lim Woan Wen. The Finger Players' full-time artist Oliver Chong directs, writes and designs this multi-layered production, featuring an all female cast in gender-bending roles. Expect an innovative puppet theatre that fuses puppeteers and their puppets as one from the multiple award team of Furthest North, Deepest South (5th Life! Theatre Award- Best Production of the Year). Deft puppet manipulation and ingenious puppet designs promise a riveting night of decisively original theatre. This is an adult puppet theatre that would blow your mind away with its theatricality and designs. Most of all, it will be heartbreakingly beautiful.

Advisory: Mature Theme (suitable for 16 years and above)

ENQUIRY:

* 6738 6061

* tfplayer@singnet.com.sg

* www.fingerplayers.com

Thursday, 28 September 2006

Urinal in Ljubljana

在 Ljubljana 的一个展览馆里的男厕所,看到这样的有加盖的 urinal, 起初完全无法理解设计的逻辑是什么。

从实用的角度来说,没有必要小解之后把盖子盖上。话说回来,马桶的盖子其实也没有多大用处;可能是要盖上之后让人坐,不过,从来没有听说有人坐在没有盖的马桶而不小心掉进去的。我们每天都坐在没有盖的马桶上,不是吗?何况小便池上的盖子又是倾斜的,怎么坐上去?

不过我们不必任何事物都从实用的角度来考虑的,对吗?当我们看到这个小便池时,都大惊小怪,赶紧叫女性朋友也进来看一看,然后大家笑做一团。

从表演的角度来说,这个有盖的小便池倒是达到了戏剧性惊奇的效果。它告诉我们,马桶可以有不具功能的盖子,为什么它不可以呢?

从实用的角度来说,没有必要小解之后把盖子盖上。话说回来,马桶的盖子其实也没有多大用处;可能是要盖上之后让人坐,不过,从来没有听说有人坐在没有盖的马桶而不小心掉进去的。我们每天都坐在没有盖的马桶上,不是吗?何况小便池上的盖子又是倾斜的,怎么坐上去?

不过我们不必任何事物都从实用的角度来考虑的,对吗?当我们看到这个小便池时,都大惊小怪,赶紧叫女性朋友也进来看一看,然后大家笑做一团。

从表演的角度来说,这个有盖的小便池倒是达到了戏剧性惊奇的效果。它告诉我们,马桶可以有不具功能的盖子,为什么它不可以呢?

Wednesday, 27 September 2006

Ljubljana - Old and New

我的 Ljubljana 故事还没有说完呢。

几天在这个颇有历史感的欧洲城市,一个深刻的印象,是历史建筑与现代生活的结合, 不仅是旧房子与新结构的共生,而且共同创造出一种让市民可以融入的生活方式。历史在这里不是一种现代环境的装饰,也不是为了迎合游客猎奇趣味而装点出来的门面。历史不必是一种荣辱的象征,也不必负载深沉的道德责任。

会议的节目之一,是在一个傍晚,到 Slovene Ethnographic Museum 出席名为“接触中国”的展览开幕仪式。这个展览的英文名称是 "Encountering China". 展览的主要部分是叙述 Slovenia 与中国文化交流的历史,还包括对于中国历史与文化的介绍。可是,参观者进入馆内,第一个部分接触到的,却是当代中国最先锋的装置艺术与视觉艺术,挑战的是传统中国的概念。 Museum 建筑本身,就是最佳的例证,金属结构与玻璃墙面,不是像常看到的类似建筑那样,让现代的部分成为陪衬或装饰,而是直接装嵌在旧建筑的正面最显眼的位置。

会议的节目之一,是在一个傍晚,到 Slovene Ethnographic Museum 出席名为“接触中国”的展览开幕仪式。这个展览的英文名称是 "Encountering China". 展览的主要部分是叙述 Slovenia 与中国文化交流的历史,还包括对于中国历史与文化的介绍。可是,参观者进入馆内,第一个部分接触到的,却是当代中国最先锋的装置艺术与视觉艺术,挑战的是传统中国的概念。 Museum 建筑本身,就是最佳的例证,金属结构与玻璃墙面,不是像常看到的类似建筑那样,让现代的部分成为陪衬或装饰,而是直接装嵌在旧建筑的正面最显眼的位置。

几天之后,在 Ljubljana 的另一个角落,看到一排新旧衔接的房子,两座旧建筑之间,就用一个金属和玻璃的结构加以连接。完全是功能性的做法,却又把不同时代的风格衔接得宛如一体。

山顶上的 Ljubljana Castle 更是让我感到惊讶。在英国的经验是,古堡教堂之类的建筑,总是被尽量原貌保存,不加添任何现代的成分。可是这个城堡显然曾经大事翻修,图中除了右上角的 tower 以外,其他的建筑都是新盖的,城堡的内部结构也作了大幅度的改造。

城堡里有一个小教堂,天花板的壁画完好无缺的保存,各种桌椅和祭台都看起来是原来的装置。可是,在台上最中心的位置,竟然是一张完全“后现代”设计的椅子。真是不可思议,却又引人深思。

我其实还没有想得很清楚,也许还需要更多的 research, 才能够更深入地思考“历史”、“现代”、“传统”、“生活”这几个概念之间可能存在的联系。

Tuesday, 26 September 2006

Saturday, 23 September 2006

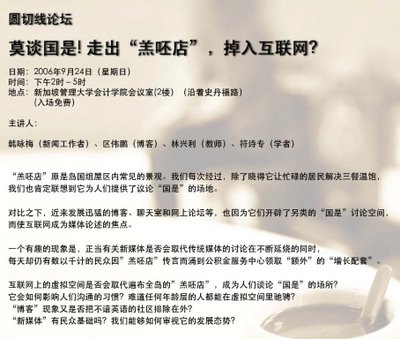

“圆切线”征求 五六十年代中学生活文物

《联合早报》 2006年9月22日 ● 洪艺菁

公民社会团体圆切线将在明年11月,在新加坡管理大学举行一个名为《逍遥游:1945年至1965年的中学生活与课余活动》的展览,希望通过这个活动了解五六十年代学生对文化、体育、社会政治活动的参与情况,对比当时的华校生与英校生的生活面貌,分析当代学生和现代学生的异同。

展览筹委会主席柯思仁博士(41岁)昨天在记者会上指出,二战后至独立前是公认的学运活跃年代,但除了政治参与,当时的学生生活还有哪些形态,却很少人去探索。

他说:“一些人对那个年代有既定概念,认为当时华校生在政治上非常活跃,而英校生则是政治冷漠的,但我们去做深入一点的研究,可能会发现有不一样的面貌。我们不希望过于笼统化或过于简单化,而是希望可以看到更多学生的样子。”

负责这次展览研究工作的圆切线社员丁劭诗博士(30岁)说:“那个年代的学校生活、学校风貌是我们比较少看到的,我们熟悉的可能是那时候的政治历史、新加坡如何独立,其他的社会面貌就很少。那时候的学生生活可能也是多姿多采的。”

通过展览,圆切线希望鼓励不同年龄层的参观者和参与者对教育和历史进行反思,用更宽阔的角度去看待过去,认识不同层面,体味新加坡历史与现实当中的微妙,建立更繁复多面的观念,以此面对愈加复杂的未来。

柯博士说:“我们希望人们对于那个年代的情况,有一些不太一样的、官方以外的看法,这是很重要的一个目的。历史应该是属于每一个人的,而不是属于官方而已。而实际上,现在新加坡也有很多的团体和个人,用自己的方式来重新地诠释历史。”

“逍遥游”展览 明年11月举行

被问及该双语展览为什么命名为“逍遥游”和“Education at Large”(即课室以外的教育)时,柯思仁博士指出,它传达了“教育不局限于某个空间内,不受到课室的局限,可以创造出新天地”。

基于资源有限,圆切线决定把研究范围锁定在中学与高中生,因为相对大学活动,有关中学与高中生活动的研究并不多。

圆切线呼吁人们捐出五六十年代中学时代的物件,比如校刊、相片、徽章、歌纸、奖章奖状、演出特刊、道具、运动装、制服、画作、日记簿等。

展出后,圆切线会根据捐献者的意愿将文物归还,或协助捐献者请图书馆或民间机构长期保管这些文物。

展览将为期6个星期,圆切线也将配合展览主办论坛,深入探讨有关课题。

圆切线研究员林克宜博士(33岁)透露,他们也有意和学校合作,指导学生如何有系统的收集和整理自己校史的资料。有兴趣捐献的公众可致电92466400或电邮到tangent.the@gmail.com询问详情。

公民社会团体圆切线将在明年11月,在新加坡管理大学举行一个名为《逍遥游:1945年至1965年的中学生活与课余活动》的展览,希望通过这个活动了解五六十年代学生对文化、体育、社会政治活动的参与情况,对比当时的华校生与英校生的生活面貌,分析当代学生和现代学生的异同。

展览筹委会主席柯思仁博士(41岁)昨天在记者会上指出,二战后至独立前是公认的学运活跃年代,但除了政治参与,当时的学生生活还有哪些形态,却很少人去探索。

他说:“一些人对那个年代有既定概念,认为当时华校生在政治上非常活跃,而英校生则是政治冷漠的,但我们去做深入一点的研究,可能会发现有不一样的面貌。我们不希望过于笼统化或过于简单化,而是希望可以看到更多学生的样子。”

负责这次展览研究工作的圆切线社员丁劭诗博士(30岁)说:“那个年代的学校生活、学校风貌是我们比较少看到的,我们熟悉的可能是那时候的政治历史、新加坡如何独立,其他的社会面貌就很少。那时候的学生生活可能也是多姿多采的。”

通过展览,圆切线希望鼓励不同年龄层的参观者和参与者对教育和历史进行反思,用更宽阔的角度去看待过去,认识不同层面,体味新加坡历史与现实当中的微妙,建立更繁复多面的观念,以此面对愈加复杂的未来。

柯博士说:“我们希望人们对于那个年代的情况,有一些不太一样的、官方以外的看法,这是很重要的一个目的。历史应该是属于每一个人的,而不是属于官方而已。而实际上,现在新加坡也有很多的团体和个人,用自己的方式来重新地诠释历史。”

“逍遥游”展览 明年11月举行

被问及该双语展览为什么命名为“逍遥游”和“Education at Large”(即课室以外的教育)时,柯思仁博士指出,它传达了“教育不局限于某个空间内,不受到课室的局限,可以创造出新天地”。

基于资源有限,圆切线决定把研究范围锁定在中学与高中生,因为相对大学活动,有关中学与高中生活动的研究并不多。

圆切线呼吁人们捐出五六十年代中学时代的物件,比如校刊、相片、徽章、歌纸、奖章奖状、演出特刊、道具、运动装、制服、画作、日记簿等。

展出后,圆切线会根据捐献者的意愿将文物归还,或协助捐献者请图书馆或民间机构长期保管这些文物。

展览将为期6个星期,圆切线也将配合展览主办论坛,深入探讨有关课题。

圆切线研究员林克宜博士(33岁)透露,他们也有意和学校合作,指导学生如何有系统的收集和整理自己校史的资料。有兴趣捐献的公众可致电92466400或电邮到tangent.the@gmail.com询问详情。

Tuesday, 19 September 2006

Thursday, 14 September 2006

Sculptures

如果我没有弄错的话,这是斯洛文尼亚的国会大厦,在 Republic Square 的对面。建筑看起来是1960年代的风格,大门装饰着各种造型的裸体男女人物雕塑。

如果细看这些雕塑,会发现造型颇具有社会主义的风格,或挺胸直立,或拳头紧握,表现的主题也是与社会主义的进步有关的农业生产和国家发展。

欧洲的传统雕塑艺术,结合社会主义的意识形态,形成一种特殊的趣味。不过,如果是在社会主义的年代,可能效果则是让观看的人血脉贲张,立誓为社会主义祖国捐躯效命呢。现在看来,则有一点 nostalgia, 加一点 irony 吧。

对面的 Republic Square 有另外一组雕塑,线条比较粗旷有力。我没有细看介绍(还是并没有介绍),单看造型,猜测可能是革命领袖之类的人物吧。和国会大厦外的“人民群众”遥遥相对,成为历史的一条注脚。

不远处是 Museum of Modern Art, 感觉完全不同。我并没有进去馆内参观,只是在经过的时候,看到外头的几个雕塑。这个看起来像是一个在呐喊的人的造型,让人联想起收藏于 Oslo National Gallery, 最近失而复得的名画 The Scream(下图)。

由挪威画家 Edvard Munch 作于1893年的画作, 是100年前表现主义的重要作品,被看成是 "an icon of existential anguish"。那个呐喊的雕塑,表情上是不是看起来比较漠然而空洞,躯体的线条则比较软嫩?对比这两个呐喊的造型,我们又可以怎样感知21世纪初的社会心理?

Wednesday, 13 September 2006

Ljubljana 2

周末的 Ljubljana 非常热闹, 有嘉年华的狂欢气氛。市中心到处都张挂着布条,写着 Ljubljana Festival. 从星期四晚上开始,整个超长周末,市中心的许多酒吧都挤满了人。有一晚,一个年轻人告诉我们,他和朋友特地从五到十公里以外进城 party 的呢。我住的酒店对面有一个 club, 周末几晚到凌晨三点多还在舞乐大响,人声嘈杂。星期六早上的市中心非常热闹,有穿着民族服装的乐队演出,有学生模样的乐队在街上操行,有骨董车的展览和游行,星期天早上还有固定的在河边摆卖的跳蚤市场。也许是欢乐的气氛,也许是舒爽的天气,也许是友善的人情,也许是人文的环境,也许是所有这些因素, Ljubljana 的周末嘉年华让人感觉不是为观光客而制造,是生活的一个部分。

河边有一个市场,就像很多欧洲城镇一样,一半是摆卖各种蔬果食物,另一半是各种日常用品。这让我想起剑桥的 market square. 在市场里最能够看到某个城镇的生活,以及这个地方的人,未曾为观光客戴上面具的样子。市场有一排水果摊,鲜艳的颜色,就像是为了油画写生而摆设的一样。前景的深紫色的水果,不知道叫什么,却最吸引人的目光。

第一天到Ljubljana, 刚下了一场雨,天气满冷的,可能只有 12 或13 度,加上转机飞了17 到 18 个小时,肚子又饿,就随便在河边的一个小餐馆,点了一份 mushroom soup, 里头大概有四、五种不同的蘑菇,真是太美味了。后来和朋友又光顾了两次,发现这道 fish soup, 更是惊人的鲜美,里头可能有超过十种不同的海鲜呢。这个餐馆有个古怪的名字,叫做 Abecedarium Cafe. 根据资料,Abecedarium 是斯洛文尼亚文学之父 Primoz Trubar 的著作,是斯洛文尼亚的第一本印刷品。

另外一天到 PY 住的酒店楼下的一家法国式的咖啡馆喝咖啡,我们各自点了不同的饮料。PY 点的 café petite 是那巨杯,有惊人的搞笑效果。最小杯的是 J 点的 espresso, 是这里最 standard 的咖啡。我的是 long black, 杯子比 espresso 的大,可是咖啡只装了半杯,并不是很 long 的样子——我可还没有喝过的哦。后面的那杯是 SH 的 hot chocolate, 意大利式的,没有加牛奶,像是整块巧克力煮溶了倒在杯子里。

Slovenian 看来是蛮有幽默感和戏剧性的民族,连最想不到的平凡地方都有意外的惊奇。这是一家餐馆的 menu. 我们打开看到这页时,全都笑翻了。

真是让人羡慕啊。生活本来就是如此啊,何必装成一付认真而道德的样子呢。

Wednesday, 6 September 2006

Ljubljana

第一次听到 Slovenia 这个国家的名字,是我还在剑桥读书的一个夏天。学院的饭堂里,我的对面坐了一个访问学者。他自我介绍的时候说,是从 Slovenia 来的。那是一个充满神秘感的国家,至少我当时是如此认为。最主要的原因,恐怕是这个国家曾经有几十年的岁月,是南斯拉夫社会主义制度中的一个部分,被铁幕所遮盖了起来。

这次的欧洲汉学会议就在这个国家的首都 Ljubljana 举行。我一开始甚至无法确定怎么读这个城市的名字。后来才知道名字中的 j 是介音,就像是 i 的声音一样。

像许多迷人的城市一样,Ljubljana 有一条穿过城市中心的河流。虽然不是大河,却因为岸边的丰富人文景观而展示魅力。左边橘红色的建筑物是市中心的教堂,前面有一个广场。我们就像其他人一样,约定见面的话,通常就在这个小小而热闹的广场上。中间的是三座并列的石桥,叫做 Triple Bridge, 中间是车子通行的大桥,左右有两座比较小的步行桥。

城市里有不少小街道,有的不让车子通行,或者限制通行,甚至还在街道中央摆了桌椅,成了户外用餐的场所。这是在河的东岸,与河平行的一条步行街。

小街道之间,有更狭窄的小巷子,肯定不能通车。走在这些巷弄之中,近距离做 window shopping, 感觉很欧洲。在这里 shopping 不错,都是各种精品店,常常会有意外的惊喜。Ok, ok, “常常”和“意外”是矛盾的。不过,生活中有各种矛盾,不也更有姿彩吗?

从山顶鸟瞰,红色屋顶的是旧城部分,往外的则是比较近期的扩建结果。如果你注意的话,远处的连绵山脉,正是阿尔卑斯山。山脉以北,是奥地利。

这是我开会的场所,也就是 University of Ljubljana. 大学在19世纪初就已经存在,1919年开始,才采用 University of Ljubljana 这个名字。这座大学的主体建筑,是在1902年落成。以一个欧洲的大学来说,历史也不算是很久。

这是对于 Ljubljana 的初步而笼统的印象。在这个小而迷人的城市里,还有许多有趣的际遇,留着慢慢再说吧。

这次的欧洲汉学会议就在这个国家的首都 Ljubljana 举行。我一开始甚至无法确定怎么读这个城市的名字。后来才知道名字中的 j 是介音,就像是 i 的声音一样。

像许多迷人的城市一样,Ljubljana 有一条穿过城市中心的河流。虽然不是大河,却因为岸边的丰富人文景观而展示魅力。左边橘红色的建筑物是市中心的教堂,前面有一个广场。我们就像其他人一样,约定见面的话,通常就在这个小小而热闹的广场上。中间的是三座并列的石桥,叫做 Triple Bridge, 中间是车子通行的大桥,左右有两座比较小的步行桥。

城市里有不少小街道,有的不让车子通行,或者限制通行,甚至还在街道中央摆了桌椅,成了户外用餐的场所。这是在河的东岸,与河平行的一条步行街。

小街道之间,有更狭窄的小巷子,肯定不能通车。走在这些巷弄之中,近距离做 window shopping, 感觉很欧洲。在这里 shopping 不错,都是各种精品店,常常会有意外的惊喜。Ok, ok, “常常”和“意外”是矛盾的。不过,生活中有各种矛盾,不也更有姿彩吗?

从山顶鸟瞰,红色屋顶的是旧城部分,往外的则是比较近期的扩建结果。如果你注意的话,远处的连绵山脉,正是阿尔卑斯山。山脉以北,是奥地利。

这是我开会的场所,也就是 University of Ljubljana. 大学在19世纪初就已经存在,1919年开始,才采用 University of Ljubljana 这个名字。这座大学的主体建筑,是在1902年落成。以一个欧洲的大学来说,历史也不算是很久。

这是对于 Ljubljana 的初步而笼统的印象。在这个小而迷人的城市里,还有许多有趣的际遇,留着慢慢再说吧。

Subscribe to:

Posts (Atom)